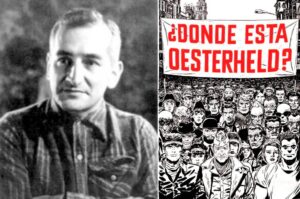

Astigarrabía.

“Lider de la huelga de marineros y ministro comunista.”

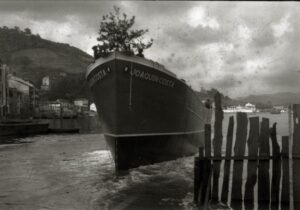

El sindicato mayoritario entre los pescadores de Pasaia, e impulsor de la huelga general que desembocó en la masacre de Ategorrieta, era un sindicato autónomo, “La Unión Marítima”, conocida popularmente como “La Unión”, que tenía como secretario a Juan Astigarrabía Andonegui, futuro ministro comunista del Gobierno vasco durante la guerra; y una clara predominancia comunista en la dirección, al igual que la tiene otro sindicato autónomo de San Sebastián, la FLSO (Federación Local de Sociedades Obreras), dirigida por el también comunista Jesús Larrañaga.

La huelga

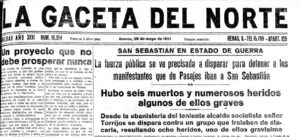

El conflicto desatado por la reivindicación de las mejoras laborales de los marineros y pescadores, no se había resuelto, a pesar de varios intentos de mediación entre patronal y sindicato, facilitados por los alcaldes de San Sebastián, de Pasaia, y del propio ministro de industria de la República, Albornoz; sino que, por el contrario, se había agravado con la detención de algunos marineros participantes en piquetes.

Y los pescadores, su sindicato, sus familias, decidieron realizar una manifestación hasta San Sebastián, para mostrar su unidad, exigir la libertad de los detenidos, y entregar una nota recordando sus reivindicaciones al gobernador civil. La manifestación partió de Pasaia a las diez y media de la mañana, llegó hasta el alto de Miracruz donde fue detenida por soldados del regimiento Sicilia al mando de un capitán. Las mujeres y niños que encabezaban la manifestación transmitieron a los soldados su pretensión de solicitar la libertad para sus compañeros detenidos ante el gobernador civil, y les rogaron que les dejaran pasar.

Los soldados bajaron sus bayonetas, para que las mujeres, los niños, y después los hombres, se fueran filtrando entre la tropa, ante la inacción de los militares, y de esa manera la manifestación logró pasar, ovacionando a los soldados. Doscientos metros más adelante, junto al reloj de Ategorrieta les esperaba otro obstáculo; un retén de la Guardia Civil.

Su jefe comunicó a los manifestantes la prohibición de avanzar. A continuación, la Guardia Civil realizó dos toques de atención y una descarga al aire; tras la que, sin mediar más tiempo, descargó otra de fusilería contra los manifestantes.

El comunista Astigarrabía, presente en la manifestación, contará después que, al llegar al primer cordón, el de los soldados del regimiento Sicilia, y en el forcejeo final que se produjo hasta abrirse paso, los manifestantes decían a los soldados: “¿Es que vais a disparar contra el pueblo?”, y los soldados les respondieron mostrando sus cartucheras vacías. Estaban sin munición, así que por parte del ejército se trataba de una misión sólo de amedrentamiento.

Astigarrabía contaba cómo fue su participación en los acontecimientos previos a la sangrienta manifestación:

“Yo estaba en la cárcel con otros muchos comunistas, con los Zapirain, Lizarraga, casi todo el elenco comunista de San Sebastián, donde coincidimos con los aprehendidos en un intento de asalto al Gobierno Civil, enfrente del María Cristina, hecho por los republicanos y anarquistas sin contar con nadie, y entre los cuales estaba, precisamente, el que luego habría de ser un buen camarada y un excelente guerrillero, de Irún, como era Cristóbal Errandonea. Como decía, cuando vino la República, estábamos en la cárcel, allí captamos a Cristóbal, que era uno de los asaltantes al Gobierno Civil junto con el doctor Bago, el periodista Campoamor, y con algunos más. En la cárcel, Cristóbal se dio cuenta de la discriminación de que era objeto por parte de los intelectuales y se acercaba cada vez más a nosotros, y nosotros hicimos también nuestra labor de catequesis.

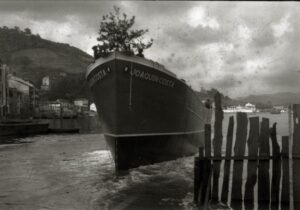

Así es que entró en la cárcel como republicano y salió como comunista, y buen comunista, por cierto. Al día siguiente de proclamarse la República fuimos liberados de la cárcel, y, enseguida, me encuentro con que los pescadores de Pasajes, los de altura, formaban un sindicato de cuatro mil asociados, compuesto por sus secciones de oficio, sección de maquinistas y fogoneros, patronos de pesca y costa, marineros rasos, rederos, etc. Quieren ir a la huelga. El secretario retribuido que tenían era Zugazagoita, que luego fue director de «El Socialista». Vienen a buscarme para que me ponga al frente del sindicato, y les digo yo: «¡Pero bueno!, si la mayoría de los elementos sindicados ahí son anarquistas. ¿Cómo es que buscan a un comunista?». Dicen: «no, es que tenemos confianza en ti y tú tienes experiencia en estas cosas».

Consulto con el partido y me dicen que tenía que hacerlo. A pesar de mi amplio bagaje marinero, porque había navegado por todos los mares durante ocho años en la Marina, el sindicato exigía que uno hubiera estado enrolado en un barco pesquero. Así que me enrolé en un barco pesquero e hice un viaje hasta Castro Urdiales. Al regreso ya había cumplido una de las estipulaciones básicas del reglamento. Les dije: «El día primero de mayo vamos a declarar la huelga». Y, efectivamente, el día primero de mayo, di la orden de declarar la huelga. Y todo el mundo la suscribió como un solo hombre. Hubo sus forcejeos, hubo algunas tonterías que hicieron algunos compañeros, como aquella de traer cargado un camión de redes, cordeles, estacas, etc., hasta el propio solar, al lado del sindicato, y darle fuego allí. Y les pregunté que por qué no lo han quemado allá cerca de Orio, donde lo habían capturado, y no traerlo cerca de aquí, en Pasaia, para comprometer al sindicato. Fui a Madrid, a una conferencia que había convocado el departamento de la Subdirección de Pesca, y vi que allí de lo que se trataba era, simplemente, de ganar tiempo a ver quién se cansaba primero. Debo decir que la rentabilidad de la pesca en aquel entonces era tremendamente superior a cualquier otra actividad, puesto que se amortizaban los barcos en seis u ocho viajes a los caladeros del Gran Sol. Nosotros pedíamos, entre otras cosas, un salario para los marineros de trescientas pesetas al mes, y un descanso, cuando se llegaba a tierra, de tantos días como domingos hubieran pasado en el mar los marinos. Ésas eran las reclamaciones básicas. Como esto no se resolvía, todo era una cuestión de aguantar la cosa. Así es que yo me desplacé a Madrid y entonces se aprovechó la ocasión para levantar una campaña contra mí, diciendo que se me habían ocupado talones del Banco de Barcelona y una serie de mentiras, alentadas por el gobierno. Cuando creyeron que habían creado la atmósfera suficiente, me dejaron libre, porque no había ningún cargo contra mí. Vi que toda aquella mojiganga de conferencias en el departamento de Pesca había sido hecha para sacarme a mí de Pasajes y, mientras tanto, maniobrar en el sentido de desmoralizar a la gente. Entonces cogí precipitadamente el Exprés y me presenté en Pasajes en el momento mismo que se estaba celebrando una asamblea de pescadores. Cuando llegué, todo el mundo se puso en pie a aplaudir, y dijeron: «¡Camarada no hay otra salida que la de aguantar todavía!» «Podemos aguantar y, además, estoy seguro que ganaremos, así es que ¡adelante!», dije yo. Y efectivamente, cuando vieron que la maniobra les había fallado, empezaron las conciliaciones. Largo Caballero, que era el Ministro de Trabajo, intervino en el asunto y les dijo: «Eso se arregla en cuanto Vds. echen a Astigarrabia de la Secretaría del Sindicato». Si la cuestión se resolvía simplemente con el hecho de que yo dimitiera de mi posición, les dije: «Aceptado». Entonces yo dimití. Y la cosa se arregló, además, con la condición de que se nombrara un secretario socialista. No quiero decir qué fue lo que hizo este secretario socialista, por no envenenar más la atmósfera, suficientemente envenenada en nuestro país. Ésta era la primera huelga, la primera huelga de la República. Porque fue catorce días después de proclamarse la República, cuando se realizó precisamente esta huelga de los pescadores de Pasajes.”

La confianza a la que se refiere Astigarrabía, la experiencia por la que le querían los pescadores, se la había ganado por su prestigio como organizador de huelgas; como cuenta él mismo:

“Precisamente mi primera actuación como agitador, más que como orador, fue en relación con la Papelera de Oarso. Yo trabajaba entonces de encofrador. Había regresado de Madrid, hasta donde había sido empujado por el acoso policíaco. De cada trabajo me expulsaban, cuando la policía se enteraba de dónde trabajaba, iban donde el patrón con amenazas y hacían que se me despidiera. Así me ocurrió, cuando trabajaba en ferrocarriles.

Trabajé en varios sitios, hasta de lavacoches, y de todos me despedían. En Madrid, donde trabajé, primero de cerrajero, y luego de carpintero encofrador, me sorprendió la crisis, la famosa crisis de los años 29, 30 y 31, y tuve que regresar a San Sebastián. En San Sebastián no había tanta crisis y entré a trabajar en la construcción de la Papelera de Oarso, donde trabajaban setecientos obreros. Había mucho malestar. Yo había sido nombrado por el Partido Comunista corresponsal de un semanario, que se editaba en Madrid, llamado «La Antorcha».

En el lugar de trabajo repartíamos «La Antorcha» y todos los manifiestos subversivos que se nos ocurrían en nuestras mentes un poco soñadoras, hasta que fui englobando alrededor de mí a una serie de elementos más o menos decididos que querían provocar una huelga. Después de una serie de citaciones y explicaciones, por fin, se logró una unanimidad y se declaró una huelga general contra la constructora más poderosa que había en Guipúzcoa, Antonio Mendizabal.

Era la última huelga, podríamos decir, del período de transición, de la defenestración de Primo de Rivera y la serie de gobiernos sucesivos interinos, que se produjeron después de la retirada de Primo de Rivera. La ganamos al cien por cien y entre otras cosas obtuvimos: una elevación de salarios del treinta y cinco por ciento, porque Guipúzcoa era el lugar, la provincia de España, que, en la construcción, tenía los salarios más bajos. Y la vida más cara, como consecuencia del manejo del Concierto Económico que excluía el derecho territorial, que era muy bajo, hoy inexistente, en beneficio de los patronos. En Vizcaya durante mucho tiempo no se aplicó el derecho territorial, y sin embargo, cargaba la mano sobre los productos de consumo de masas, sobre los productos importados de la misma España, salvo alguna preferencia que se daba a Navarra para sus vinos. Siendo la provincia donde los salarios eran más bajos y los precios más altos.

San Sebastián era una ciudad muy cara, y creo que sigue siéndolo, no era de extrañar que hubiera malestar en las masas obreras y que se nos presentara un amplio frente de actuación para la pequeña minoría, que nosotros representábamos. Así es que afincamos nuestra actividad, sobre todo, en la masa sindical organizada, en la Casa del Pueblo, que era la unión sindical que englobaba sindicatos de la U.G.T., sindicatos autónomos, etc. Y tal era nuestra actividad que en todos los Congresos conseguíamos vencer a los socialistas hasta que éstos decidieron escindir el movimiento sindical local y crear su propia sindical ugetista exclusivamente. A tenor de cierto prestigio que adquirí en la dirección de la huelga de Oarso, yo tenía bastante predicamento en toda esa zona de Pasajes Ancho, Rentería, Trincherpe, etc. Y con ocasión de que Calvo Sotelo, que estaba haciendo su propaganda bajo el slogan demagógico de «antes España roja que España rota», venía a hablar en San Sebastián en el frontón Urumea, se nos planteó a ver si podíamos hacer algo para impedir que Calvo Sotelo hablara en San Sebastián. Nos quedaban veinticuatro horas para poder montar algo que impidiera el acceso a la tribuna del Sr. Calvo Sotelo, y la verdad es que conseguimos paralizar toda la zona industrial del este de San Sebastián, desde Oyarzun hasta Herrera, incluyendo Pasajes de San Juan, Molinao, Rentería y Pasajes Ancho. Ante una situación en la que parecía que iba aumentando la peligrosidad y el sentido subversivo, el Sr. Aldasoro, que era el gobernador civil de Guipúzcoa en aquel momento, puso la situación en manos de la autoridad militar.

Se declaró el Estado de Guerra, y hubo transferencia de poder del gobernador civil a la del gobernador militar. Al socaire de este Estado de Guerra, se suspendió el mitin de Calvo Sotelo, conseguimos nuestro objetivo, y, naturalmente, debo decir que no nos acompañó nadie, nadie, ni siquiera en una declaración. Los socialistas parece que adujeron que era un movimiento desestabilizador de la República, de la recién nacida, y de todas las tonterías que decían alrededor de la República. Conseguimos nuestro objetivo, y aparecí en el panorama guipuzcoano, y, sobre todo, en los donostiarras, como una especie de especialista en huelgas.”

Biografía

Hemos leído las palabras de Astigarrabía sobre la huelga de los pescadores de Pasaia, sobre su experiencia sindical, su biografía completa es muy interesante.

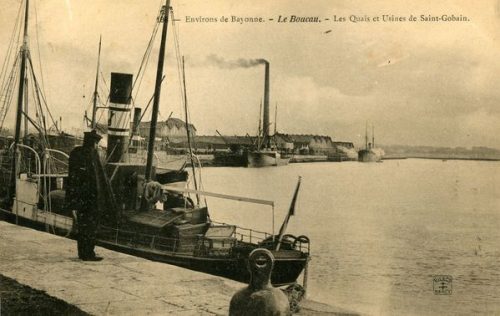

Nacido en San Sebastián en 1901, Astigarrabía se crío en la calle Campanario de la Parte Vieja, cerca de la subida al castillo de Urgull. Cuando tenía cinco años falleció su madre, Valentina, y su padre, afectado por la tragedia, a la que se juntó una gran crisis de trabajo en la zona, emigró a Galicia para emplearse de remachador en los astilleros de Ferrol. Su padre, Gregorio, natural de Deva, era un hombre muy ligado al mar, pescador y patrón de costa entre Donostia y Bayonne, además de dominar algunos oficios de astillero, carpintero de ribera, remachador.

Astigarrabía no marchó con su padre y quedó en Donostia al cuidado de su abuela, pasando a vivir en la calle Euskalerría, también en la Parte Vieja. Hasta que a la edad de diez años marchó a Galicia para reunirse con su padre.

Le costó adaptarse a la nueva tierra, a la nueva familia que su padre había formado en Ferrol, con una madrastra y varios hermanastros, lo que afectó a su rendimiento escolar. A los quince años, para salir de su inadaptada situación de adolescente, decide enrolarse en la Marina. Primero en el Nautilus, que era un buque escuela, una corbeta de tres palos, un primor de barco, en el que estuvo enrolado dos años, adquiriendo conocimientos de marinería y náutica, llegando a ser cabo de mar.

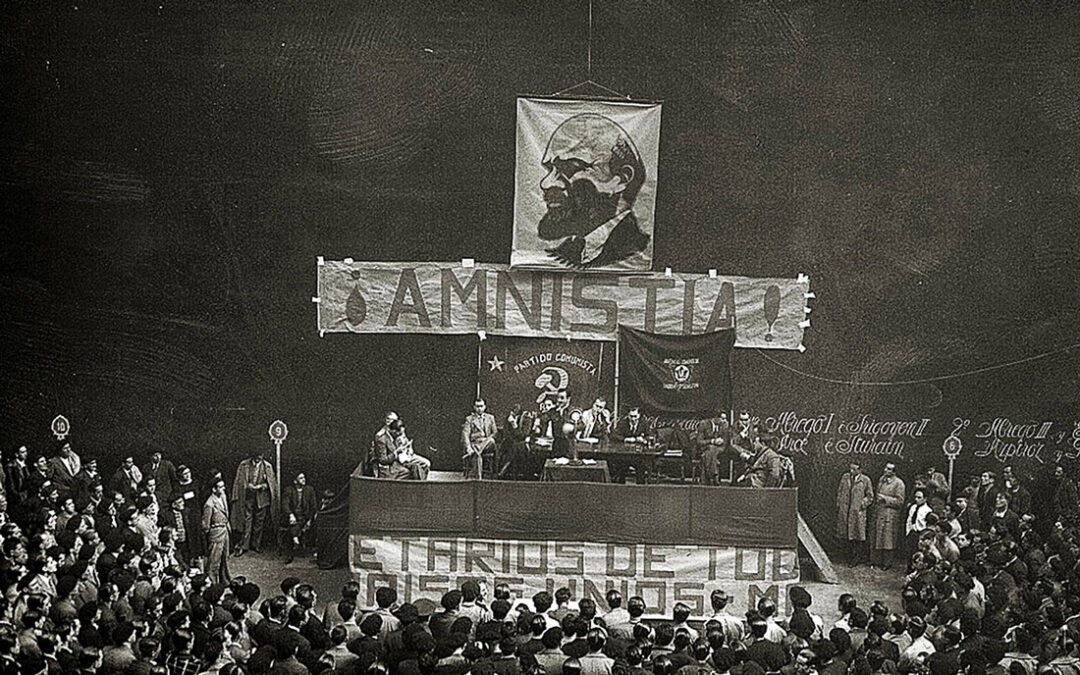

Con ese barco hizo varios viajes a Canarias. Después pasó a estar enrolado en el Torpedero 41, y de ahí pasó a formar parte de la tripulación del acorazado España, como señalero, y timonel. En el España viajó a América en el cuatrocientos aniversario del descubrimiento del estrecho de Magallanes. Dobló el cabo de Hornos, y navegó por el Pacífico chileno. En el servicio militar de la Marina pasó ocho años, hasta sus veinticuatro, a mediados de los años veinte, que es cuando regresa a su ciudad natal, y donde, conmovido por la revolución rusa, se interesa por el comunismo, por sus ideas, por sus fundamentos filosóficos. En 1925 entra en el Partido Comunista de España, formando con algunos miembros escindidos de la juventud socialista, la Federación Vasco-Navarra.

Su experiencia directa, psíquica como dirá él, en el comunismo, comienza en San Sebastián, en los sindicatos. Como por orden directa de la Internacional Comunista todo comunista está obligado a pertenecer a algún sindicato, en San Sebastián se organizan en la FLSO, Federación Local de Sociedades Obreras, con sede en la calle Puerto de la Parte Vieja. Es la época de la dictadura de Primo de Rivera.

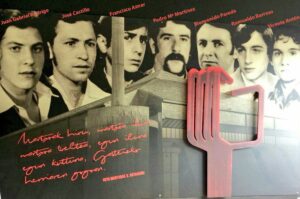

Reparten folletos, hojas subversivas, lo que provoca que tenga que vivir bajo una persecución continua, política y económica, es decir, con cárcel, y expulsión de los trabajos, por las amenazas de la policía hacia el patrón que lo hubiera contratado para que lo despidieran. Miembro de la dirección del PCE; en 1935 es el primer secretario general elegido para el recién fundado Partido Comunista de Euskadi.

Durante la guerra civil será el único ministro comunista en el Gobierno vasco del Lehendakari Aguirre, siendo Consejero de Obras Públicas. Tras la caída de Bilbao y en el análisis de las causas que se produce en las filas comunistas, se le reprocha haber sido demasiado complaciente con las tesis nacionalistas de entregar la gran industria bilbaina intacta al enemigo, en lugar de destruirla, por lo que su figura política se eclipsa. Tras la derrota republicana se exilia en Panamá, y finalmente en Cuba, tras la revolución, donde imparte clases de marxismo en la universidad.

Milguel Usabiaga: Director de Herri / Arquitecto, Escritor