La mujer del cuadro.

La mujer del cuadro

“Sola y desarmada, arengaba a la gente en las plazas de los pueblos, palabras que me salían del alma”.

ANTE UN LIENZO DE PARRAGA

(Blas de Otero)

Las manos de la mujer amortiguan el rostro desolado, abatido.

El dios de la victoria se cierne sobre sus cabellos aleando tras la

garganta

y una blusa blanca recorre sus brazos pesarosos.

Perdimos Ia guerra, el tiempo, los alfileres, la puerta grande de la

casa.

Mirad la carta, el sobre asombrado, el pliego escrito a firmes trazos.

Todo es inútil, la muchacha corrió de provincia a provincia

huyendo de la victoria.

No hay atardecer, no hay fiesta, no hay pan ni lágrimas que valgan.Estoy junto a Párraga en una callejuela del barrio latino de París,

pinta despacio, habla despacio, nuestro Velázquez encendido.

Al fondo de la puerta, una cortina cae como la desesperación

sobre la espalda de un ciego.

Una ligera, acaso brillante luz se ahoga en sí misma, la muchacha mira absortamente,

se presiente el techo sobre sus parpados.Perdure Ia mano lenta de Párraga, empuñando el pincel que cincela el aire,

La ladera de Santa Marina vertida en agua verde,

puertos de Bermeo, caseríos entre mar y veredas,

Mundaca, rincón de Orozco, todo se perdió en la niebla,

las manos de la mujer apoyan el rostro desolado, abatido,

dorado de juventud y esperanza.

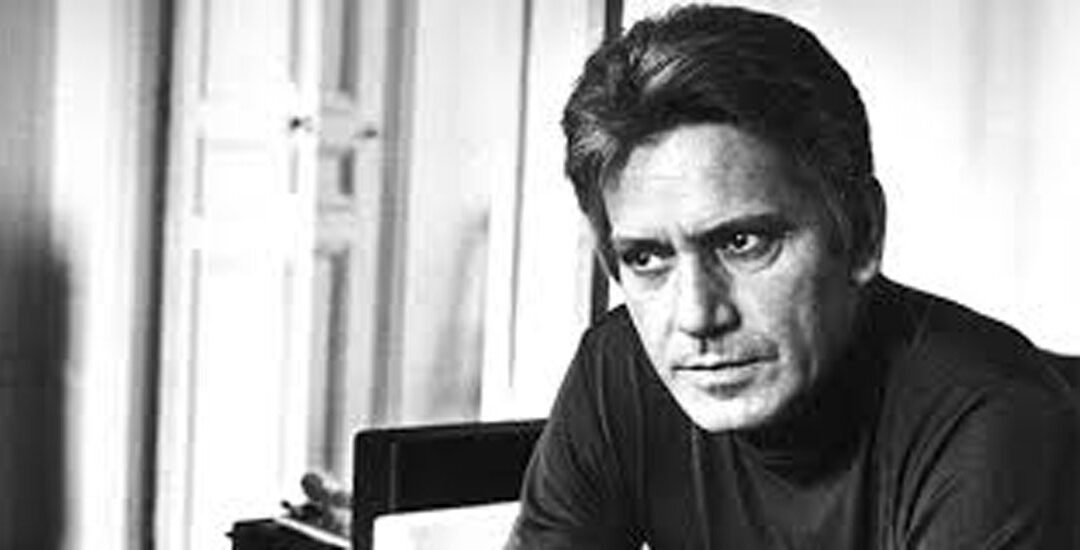

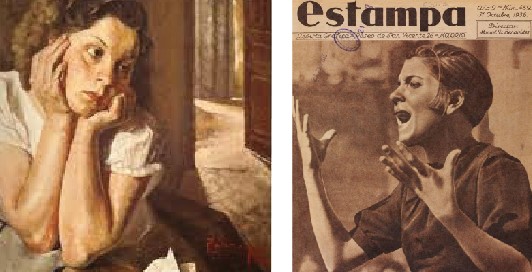

Blas de Otero, era amigo del pintor Ciriaco Párraga, y sentía una gran admiración por su obra, que manifiesta en ese poema. Un poema dedicado al cuadro “Perdimos la guerra”, en el que se retrata a una mujer melancólica. Pero, ¿quién es esa mujer? Ella y su amigo Párraga, tienen una interesante historia que contar.

La mujer es Palmira Julia Tello Landeta, y fue una imagen icónica de la participación de las mujeres de la República en la vida pública. El 31 octubre de 1936, el popular semanario “Estampa”, llevaba a su portada la imagen de una joven de pelo corto que habla con nervio, gesticulando con sus manos. Hacía apenas cuatro meses que había comenzado la Guerra Civil en España tras el alzamiento contra la II República y la revista dedicaba un número a la figura de una mujer arengando a la población. “¡Todos los hombres y mujeres en servicios de guerra y retaguardia!”, es la voz que ha sonado por barrios, mercados y fábricas de Madrid”, recogía el semanario en su primera página. Palmira Julia Tello Landeta, era un miliciana comunista de 16 años que recorrió los pueblos movilizando a la población para defender la República, que guió a las Brigadas Internacionales, que logró escapar de una muerte más que probable del Madrid de la posguerra, que pasó los casi 40 años de dictadura escondida tras un nombre que no era el suyo y luchando contra un régimen que arrinconó a las mujeres al interior de sus casas, y que ya en la democracia jamás dejó de pelear por la igualdad y la justicia. Palmira Julia se afilió a la Juventud Comunista apenas cumplió 14 años. Y pasó a la nueva organización de la JSU, Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), cuando en ella se unificaron los jóvenes socialistas y comunistas. En la JSU pasó toda la guerra, formando parte del aparato de afiliación y propaganda. “Sola y desarmada, arengaba a la gente en las plazas de los pueblos, palabras que me salían del alma. Las madres me oían pedir que dejaran a sus hijos alistarse para el frente. Podían lanzarse contra mí, iba indefensa. Y nunca, en ninguno de los pueblos por los que pasé me hicieron nada. ¡Cuando yo, a lo que iba, era a llevarme a sus hijos a la batalla!”, contaba ella.

Sus camaradas la empezaron a conocer por “Tellito” y la joven hacía de todo, lo mismo enseñaba a manejar un fusil, que se dedicaba a movilizar a la población, o guiaba a la Brigada internacional Thaelmann –formada por austríacos y alemanes–, hasta la batalla de Guadalajara. “Ella no sabía alemán pero debía haberse aprendido alguna palabra y cuando pidieron voluntarios para guiar a los internacionales, levantó la mano”.

Se casó con Ernesto Niño, un miliciano que apenas diez días después cayó en el frente de Guadalajara. Su hermano, Paco, también había muerto en 1936, nada más comenzar la guerra. Cuando la contienda parecía ya perdida para el bando republicano, “Tellito” huyó a Alicante para tratar de alcanzar alguno de los barcos que salían de España, pero se quedó a las puertas.

En abril de 1939, apenas terminada la guerra, pudo volver a Madrid, y empezó a trabajar de “sastra”. No se resignaba en la derrota, y contactó con otros compañeros para tejer redes de lucha, hasta que un día, cuando regresaba del trabajo, en la calle, una amiga le dijo que huyera. Le contó que la habían detenido y preguntado mucho por ella en comisaría, que estaba segura de que la estaban buscando. La habían soltado esa misma mañana, pero estaba segura de que la vigilaban, para usarla de anzuelo. Le urgió a que huyera de inmediato.

Quince horas después la policía se presentó en su casa y al no encontrarla se llevaron detenidas a sus dos tías, Margarita y Carmen. Su madre, Julia, llevaba varios meses presa en la madrileña cárcel de Ventas. Corría el mes de junio y la policía llevaba tiempo deteniendo a todas las mujeres que formaban parte o habían participado en la JSU. El 5 de agosto fusilaron a 13 de ellas –las conocidas como “13 Rosas”–, muchas, menores de 21 años, junto a 43 hombres.

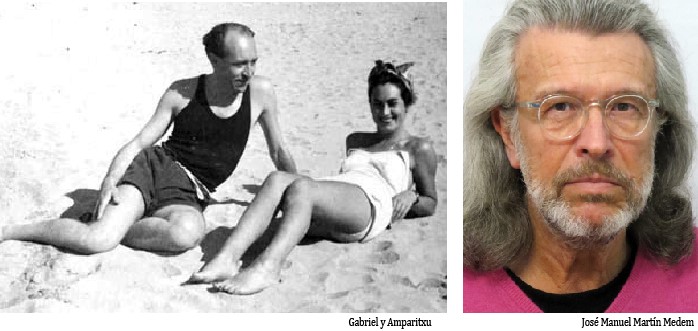

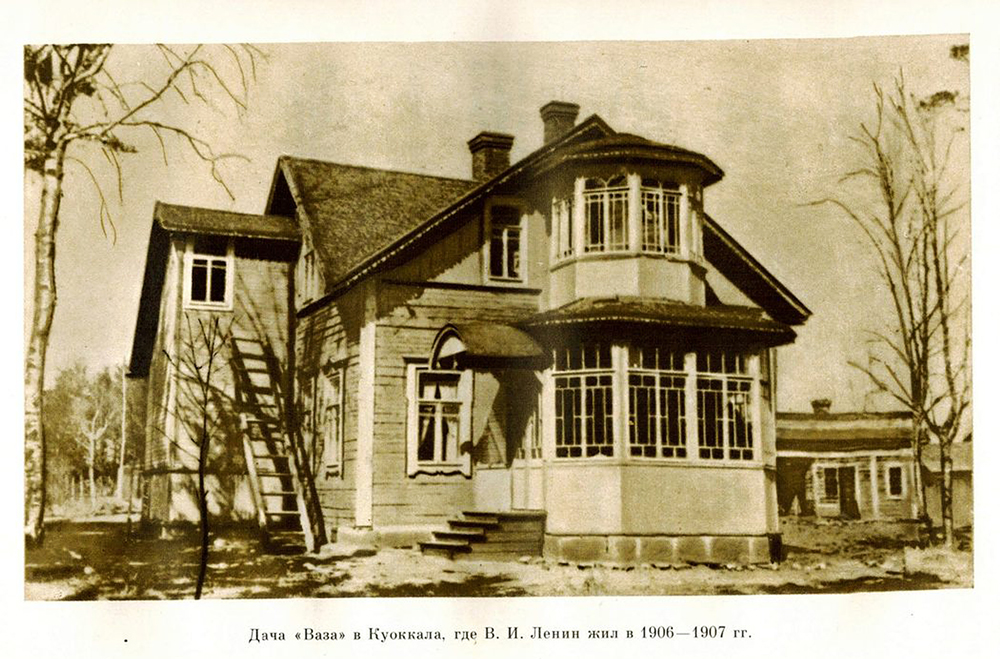

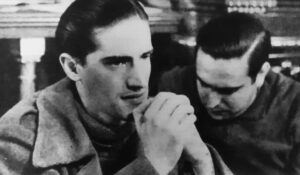

Tellito, haciendo caso del consejo de su amiga, había escapado a Zaragoza, donde se presentó con un nombre nuevo, vasco: Amaya, en homenaje a su abuelo Lázaro Landeta, natural de un caserío de Buia, y a la hija de Dolores Ibárruri, de la que se consideraba “hija política y moral”. Como Amaya, en Zaragoza, conoció al pintor Ciriaco Párraga, comunista también, que se convirtió en su compañero el resto de su vida. Ella es la modelo del cuadro “Perdimos la guerra”, que pintó un año después de terminada la contienda.

Párraga, también tiene una historia ejemplar. Nacido en Torrelavega, emigró a Bilbao, a la que sintió siempre como su ciudad. Allí desarrolla la mayor parte de su obra artística. También fue en Bilbao donde se afilió al Partido Comunista, deslumbrado por los logros iniciales de la revolución rusa, y tras una crisis artística que le había hecho abandonar la pintura. En 1934 participa directamente en la Revolución de Octubre y es detenido por primera vez. Durante la guerra civil, pone su arte al servicio de la defensa de la república, realizando numerosos carteles políticos que poblarán las paredes y publicaciones de Bilbao hasta que la ciudad caiga en manos de los militares franquistas.

Tras la derrota republicana, es encerrado en los penales de Santoña y Castellón y al salir en libertad, Párraga se traslada a Zaragoza, donde conocerá a Tellito. Lo hace para buscar trabajo, porque un alférez al que ha retratado en la cárcel de Castellón le da una carta de presentación para Ángel García Jalón, fotógrafo oficial de Franco. Al fotógrafo le gustan mucho los dibujos y óleos de Párraga y le cede un hueco en su estudio para que le ayude a retocar e iluminar retratos. En semejante entorno, Párraga recibe un encargo estrambótico de la Academia Militar: retratar al exdirector de la misma, a Franco, al Caudillo.

Párraga, aturdido por la propuesta, no sabe qué hacer. Y lo pone en conocimiento de su mujer, Tellito, y del Partido. Ambos coinciden en que debe aceptarlo. La negativa sería motivo de sospecha y de indagaciones sobre su pasado y el de su compañera. Pero Párraga no se ve pintando al dictador durante semanas sin abalanzarse sobre él para retorcerle el cuello. Es García Jalón, con el que ha hecho amistad pese a sus diferencias ideológicas, quien le da la solución. No es necesario que le retrate en vivo, mediante tediosas y odiosas sesiones de posado. Él elegirá las fotografías en las que debe basarse para pintar al “Caudillo de verde y fajín”. Párraga pintó cuatro óleos distintos y dos carbones de Franco, dos de los cuales se mantuvieron expuestos, incluso después de la aprobación de la Constitución democrática, en la sala de banderas y el despacho del director de la Academia Militar.

En 1942 Amaya y Párraga se trasladan a Bilbao, que el pintor añoraba mucho, y donde siguió con su obra pictórica. Allí conoce a Blas de Otero, del que se hace gran amigo, con quien comparte tertulias, y al que le une, además de sus intereses artísticos, su militancia comunista. En 1958 Párraga fue encarcelado de nuevo, durante un año y medio. En la década de 1960, en su casa del barrio de Begoña bilbaíno, se celebraban reuniones clandestinas del Partido Comunista de Euskadi y se imprimían “Mundo Obrero” y “Euskadi Roja”, que se camuflaban tras los bártulos y caballetes del artista.

Redacción de Herri.