Ángela Figuera Aymerich, la voz desgarrada e integradora

por Félix Maraña: Escritor y Periodista

En su libro “Examen de ingenios” (2017), donde recoge un centenar de semblanzas de intelectuales, refiere José Manuel Caballero Bonald un suceso del que fue testigo, ciertamente grave. Dámaso Alonso, poeta del grupo del 27, y filólogo de prestigio, convocó en su casa de porte señorial a un grupo de intelectuales, entre los que estaban, a decir de Caballero, “excombatientes franquistas y combatientes antifranquistas”. El motivo era una recepción al poeta Jorge Guillén, que había vuelto del exilio americano y pasaba por Madrid.

En el transcurso de aquella velada, en la que había pasión, tensión y alcohol en exceso, surgió una discusión sobre el comportamiento de los intelectuales ante el franquismo. En la contienda verbal, Ángela Figuera Aymerich (1902–1984) se permitió calificar a Dámaso Alonso, el anfitrión, como “ejemplo de intelectual domesticado”. Alonso se abalanzó sobre Ángela y propinó a la mujer un puñetazo en la mandíbula, derribándola y cayendo desplomada al suelo. No sabemos si Guillén vio resumido en aquella brutal escena la representación de las dos Españas, o de la tercera, como ahora se empeñan en decir algunos.

En aquel puñetazo se resumía algo más que el carácter violento de Alonso, exacerbado en cuanto rozaba con el alcohol, en aquella agresión se contenía la frustración de un poeta que, efectivamente, había sido domesticado. Ángela, en cambio, formaba parte de la resistencia, hecha día a día con el silencio, con la poesía y con la conciencia de que en modo alguno los vencidos debían parecerse a los vencedores, rechazando de plano que aquella resistencia tuviera cualquier connotación o acción violenta. Pero en aquel puñetazo estaba también el intento de acallar las voces críticas, que molestaban a algunos intelectuales como Alonso, que se habían quedado en el llamado exilio interior, pero acomodado. Dámaso administró mucho poder y lavó en cierto modo aquella acomodación al nuevo sistema político al publicar en 1944 su libro de poemas “Hijos de la ira”. Podíamos decir que Alonso –que presidió la RAE durante catorce años– no fue una víctima de la guerra civil. Figuera, sí. Figuera había nacido en 1902, cuatro años después de quien le propinó aquel vergonzoso puñetazo. El puñetazo era la prueba de que no todos los intelectuales del exilio interior se comportaron de igual manera.

Y debido a ese comportamiento, unos medraron y otros y otras, como Figuera, construyeron vida y obra en el silencio, “a duras penas y a duras alegrías”. A Figuera, como a su marido, Julio Figuera, se les aplicó la ley de responsabilidades políticas, apartándola de su cargo de profesora de enseñanzas medias. Pasados muchos años logró un puesto de asistente en una biblioteca ambulante que recorría los barrios de Madrid. Alonso, presidía la Real Academia de la Lengua y vestía de chaqué. Y cuando, en 1969, Max Aub vino por vez primera a España, Dámaso Alonso, que actuó como anfitrión, no convocó a Ángela Figuera para encontrarse con Aub, sino a otro poeta vizcaíno, Mario Ángel Marrodán. Aub se llevó de España y de los escritores españoles una pésima impresión. Lo cuenta en su libro “La gallina ciega” (1971). Quiero decir que Alonso siguió teniendo mucho poder, y que enseñó de la realidad española del momento no lo más valioso, sino lo que le servía para salir del paso.

Afortunadamente, la violenta agresión de la que fue objeto Figuera no hizo mella en la escritora, sino que fue acicate para seguir su camino. Cuando se habla de que Figuera no está considerada en la historia cultural del siglo XX como una escritora de la más alta significación tanto literaria como cívica, no sólo es por ser mujer, que también, sino por su conciencia crítica. Y que sus colegas varones no alentaran su conocimiento con una mejor difusión, en el escaso panorama que el régimen político concedía a quienes no se acomodaron, creo que tiene otras causas. La primera, es una cierta envidia, sana e insana –al menos, cierto celo o recelo–, por el hecho de que León Felipe, nada menos que León Felipe, la conciencia de la dignidad intelectual del exilio republicano, eligiera a la escritora vasca como embajadora o mediadora de un mensaje de los “españoles del éxodo y el llanto”, a sus colegas escritores del exilio interior.

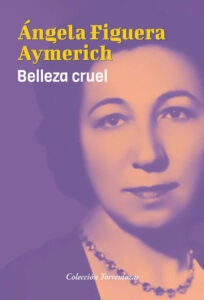

En 1958, Ángela Figuera ganó con su libro “Belleza cruel” el premio León Felipe de poesía que otorgaban los exiliados españoles en México. El premio tenía mucho valor, por cuanto, como cierto día me dijo el poeta Francisco Giner de los Ríos (1917–1995), los intelectuales del exilio, sobre todo en México, donde se concentró la mayoría, por desprecio al sistema político derivado de la guerra, llegaron a pensar, de modo equivocado, que todo lo que se escribiera dentro del país no podía ser bueno. “Belleza cruel” les hizo cambiar de opinión. León Felipe, que presidía el jurado que premió a Figuera, hace del prólogo a su libro un altavoz de hermanamiento con los poetas del interior, nombrando a Otero, Celaya, Figuera, incluso a Dámaso Alonso, devolviendo aquella canción que se llevó al partir al exilio, para que el “hermano voraz y vengativo”, Franco, no pudiera recoger la mies. Es un prólogo de entraña, hermanamiento y restauración histórica. Y los poetas del interior, casi todos, como un día me reconoció José Hierro –no quiere decir que él lo sintiera–, sintieron cierto celo de que Figuera hubiera sido la elegida para el envío de una misiva de tanta significación. Figuera, además, era reconocida como gran poeta, era poeta, lo decía nada menos que León Felipe. Y era mujer. Era 1958.

Un año antes, en el París de 1957, Figuera se encontró con Pablo Neruda. Ángela le informó a Neruda, interesado por el discurrir de la vida intelectual y política de España de todo cuanto ella conocía, porque lo había vivido y padecido. Neruda tenía también para con los intelectuales que habían quedado en el interior cierto recelo. De hecho, no quería volver a España, primero también porque tal vez no se lo permitiera el régimen, pero también porque él había roto la relación con los poetas del interior. La escritora vasca, que allí residió algún tiempo en casa del escultor Lobo, otro exiliado, convenció a Neruda para que escribiera una carta a los poetas españoles del interior. Ángela enseñó la carta a alguno de estos poetas en privado y no la podrá publicar hasta que muere Neruda en 1972. Se publica en la revista Triunfo. Figuera nos había enviado dicha carta para su publicación en la revista Kurpil, que publicábamos en San Sebastián, pero la repentina muerte del poeta chileno, y la lenta periodicidad de nuestra revista, aconsejó la publicación en una revista de máxima difusión. La poeta vasca, tanto en 1957, como en 1958, hizo de puente, mediación y acercamiento fraternal entre los poetas de ambos lados de una frontera invisible pero cierta. Sin esa humanidad, ese entendimiento, esa manera de comportarse cívicamente de nuestra escritora, aquellos lazos no se hubieran anudado, enlazado, unido.

Gabriel Aresti consideraba que la poesía de Figuera podía enlazar y convocar a todos los poetas de los años sesenta del siglo pasado en una empresa de renovación cívica. Cuenta Aresti en un poema que dedica a los jóvenes poetas Kepa Enbeita y Joxe Azurmendi, que viven en el convento de Arantzazu, que, como no viera en estos un espíritu decidido, les encomendó la poesía de Figuera.

La poeta vasca era considerada como una voz que enlazaba mundos, en aquel momento el mundo euskaldún y el de los poetas de expresión castellana, como era la poesía de Figuera. A Gabriel Aresti le llega “Belleza cruel” en una fotocopia que le regala Ortiz Alfau. No sabemos en qué modo influye, aunque influye, en su obra poética, pero este libro de Figuera hace que Aresti lo tome como una insignia de lo que está buscando. Así, se lo recomienda a todos, especialmente a los jóvenes poetas de Arantzazu.

En el poema a los dos jóvenes de Arantzazu, publicado en su libro “Euskal harria”, Aresti nos dice: “Cuando conocí el joven Kepa Enbeita, no le encontré mucho parecido con su abuelo. Por ello, le dejé el libro de Ángela Figuera”. Es decir, como Aresti cree que Kepa no se parece a su abuelo bertsolari, le entrega el libro “Belleza cruel”, para que se parezca a su abuelo. Tal era la importancia que la obra de Figuera tenía para Aresti. La invocación de Aresti a Figuera es constante en su obra, así, en el poema “Q”, el más extenso de su libro “Harri eta herri”, poema que dedica a Jorge Oteiza, Aresti se refiere a Ángela como alguien a traer hacia su espíritu, aunque lo que entendía Aresti entonces por espíritu era la militancia política, el deseo de que entre todos conformaran una militancia desde la cultura como resistencia al poder.

Por su parte, Joxe Azurmendi, en un testimonio que recogí de su boca en 1985, nos dice: “La poesía de Ángela –que él tradujo al euskera para leer en Radio San Sebastián– me causó una honda impresión. De algún modo comprendí que su historia personal, su simbología poética, iba paralela a la mía. Mi padre, minero, había muerto joven. Sus imágenes sobre el trigo, los campos, eran para mí la traducción de los frutos sociales del trabajo, y así entendía aquella Figuera poética tan estimable”.

A raíz de ese encuentro con su poesía, Azurmendi sostuvo una relación epistolar con Figuera, así como con Blas de Otero, quien por entonces, asegura Azurmendi, “sólo bebía sidra, alegando que el vino no era bebida de los vascos”. Pero, por encima y al mismo tiempo que este sistema de relaciones, de su papel de mediadora y relatora entre los poetas vascos con Figuera y de Figuera con los poetas del mundo hispano, se aparece la voz de su poesía, retrato de humanidad sintiente y doliente, que se perpetúa.

La voz poética de la bilbaína Ángela Figuera Aymerich (1902-1984) está atravesada por una herida: haber sabido advertir que la belleza es cruel en ocasiones, sobre todo cuando desde la belleza no se advierte el mal del mundo, o se utiliza para esconderlo cobardemente. Ángela Figuera se aplicó a todo lo contrario: decir al mundo que la belleza es cruel si nos distrae o entretiene del camino de la dignidad e, incluso, para advertirle también, desde la poesía, que la belleza desaparece en el momento en que no sentimos la injusticia elemental. Y también nos dijo que la humanidad es esa contradicción de belleza y deterioro, que nos atrapa y nos vigila. Pero Ángela no fue una predicadora o una poeta que se sumó a moda alguna para reclamar la atención: aunque fue vencida por el ángel, en realidad, nunca derrotada, y la rebeldía de su verbo fue bien reconocida por aquella voz de la dignidad en el tiempo de la poesía, León Felipe.

Ángel Figuera Aymerich, poeta de Bilbao, fue puente, mensajera, mediadora y mujer de conciencia. Una suerte de mujer solidaria, que no piensa en su obra sino en la obra de los demás, en los demás, en poner en relación a los demás, como ejercicio de civilidad. Toda su obra es una suerte de puñetazo a la violencia, a la injusticia, al dolor del mundo. Basta con acercarse al volumen de sus Obras completas ( con prólogo de Roberta A. Quance, Hiperión, 1986), para darse de frente con una poesía armónica, crítica, de bello lenguaje, de incisión punzante en el dolor del mundo y sus pobladores, de visión, revisión y estampa de toda la belleza cruel que la vida imprime.

Toda la poesía de Ángela Figuera es una bofetada a la oscuridad de los días, a las heridas del tiempo. Así, en “Belleza cruel”:

Porque es lo cierto que me da vergüenza,

que se me para el pulso y la sonrisa

cuando contemplo el rostro y el vestido

de tantos hombres con el miedo al hombro,

de tantos hombres con el hambre a cuestas,

de tantas frentes con la piel quemada

por la escondida rabia de la sangre.

… … …

Que me perdonen todo este lujo,

este tremendo lujo de ir hallando

tanta belleza en tierra, mar y cielo,

tanta belleza devorada a solas,

tanta belleza cruel, tanta belleza.