Jesús Larrañaga y la militarización del partido.

Jesús Larrañaga y la militarización

del partido.

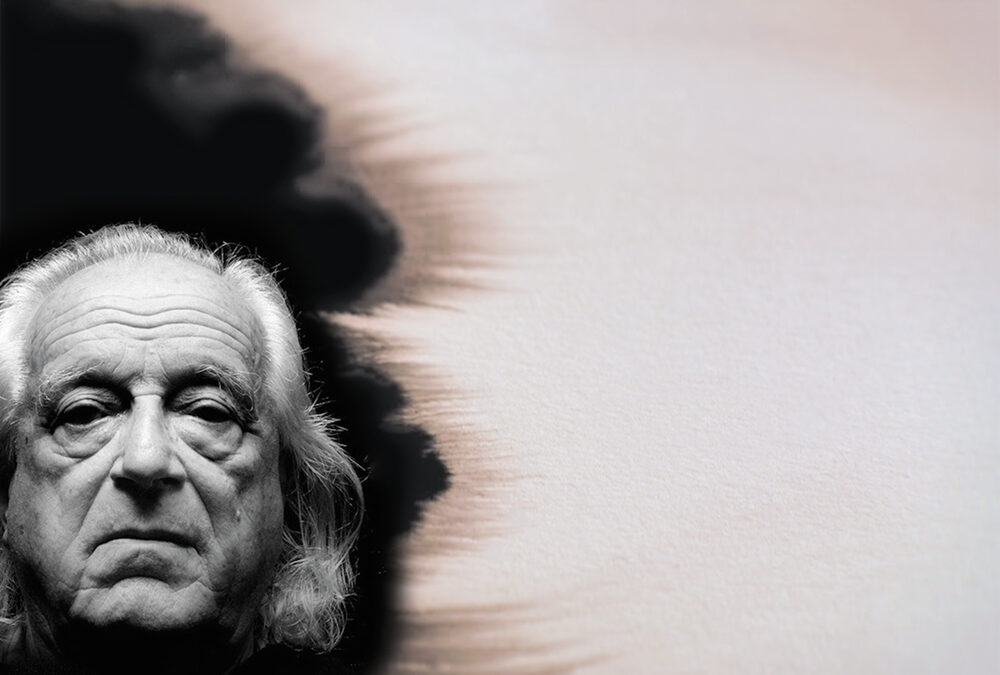

Larrañaga, como Comisario de Guerra, fue el cerebro de la defensa de Gipuzkoa

Partido Comunista de Euskadi es por su lucha antifascista, antifranquista, ya sea en el ámbito político, social o militar.

En 1934, el periódico “Euskadi Roja” llamaba a la creación en Euskadi de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC). Estas milicias pretendían ser una organización revolucionaria de masas; para alistarse había que tener 20 años y pertenecer a alguna organización política o sindical antifascista. Tal y como afirmaba el dirigente comunista Juan Modesto, “Son las MAOC una organización de autodefensa del pueblo, hijas del endurecimiento de la lucha”. En 1935 se celebró, de forma ilegal, el congreso fundacional del Partido Comunista de Euskadi en Bilbao. La victoria del Frente Popular en febrero de 1936 supuso un duro golpe para la derecha más reaccionaria, que comenzó a conspirar con los militares, y a atentar contra militantes comunistas, socialistas, anarquistas. Para enfrentar ese clima, y prepararse ante un golpe, el Comité Central del Partido Comunista de Euskadi decide crear formalmente las MAOC el día 6 de mayo de 1936. Desde los primeros días, los responsables de las milicias fueron Jesús Larrañaga y Manuel Cristóbal Errandonea. Al mando de estos dos últimos realizaron entrenamientos de tiro con escopeta a modo de instrucción militar en el monte Adarra y en Igeldo, en Mendizorrotz.

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 supuso el comienzo de la Guerra Civil. En Donostia, las MAOC fueron, junto a las compañías “Roja de Alza” y la “Hoz y el Martillo” las primeras en movilizarse para defender la República. A estas compañías les acompañaron en su entusiasmo antifascista las milicias de la CNT. Jesús Larrañaga vio recompensada su popularidad y mando en las milicias, con la obtención del cargo de jefe de la Comisaria de Guerra de Gipuzkoa.

En Donostia, Irún, Usurbil, Astigarraga o Hernani fue vital la presencia de milicias comunistas, como las MAOC de Renteria, de Oria o la citada “1ª Compañía Roja de Alza”. Larrañaga, como Comisario de Guerra, fue el cerebro de la defensa de Gipuzkoa desde el primer día. Cristóbal Errandonea destacó heroicamente en la batalla de Irún, defendiéndose con apenas 600 fusiles, frente a los más de 3.500 soldados fascistas.

A finales de septiembre de 1936, casi todo el territorio guipuzcoano estaba en manos de los franquistas, salvo Eibar y Elgeta. En la primera semana de octubre se crea el Gobierno Vasco del Lehendakari Aguirre, y el Cuerpo de Ejército de Euzkadi. Dicho ejército, se compuso de aproximadamente 80 batallones, entre ellos 9 del Partido Comunista de Euskadi que fueron las siguientes: MAOC-1 “Larrañaga”, MAOC-2 “Guipúzcoa”, MAOC-3 “Lenin”, Leandro Carro, Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, Perezagua, Salsamendi y Gernikako Arbola. El MAOC-1, también denominado Larrañaga, estaba formado por milicianos de la Columna Larrañaga (las MAOC originarias) que operó las primeras semanas en Gipuzkoa. Mayoritariamente, se enrolaron milicianos de Hernani, Pasajes, Renteria, Altsasu y Bilbo.

El batallón Larrañaga fue uno de los primeros en formarse. Recibió rápidamente personal (camilleros, oficinistas, guardia y médicos), y armamento. Fue el primer destacamento vasco de refuerzo a Asturias. En Grullos tuvo su bautismo de fuego, a mediados de octubre de 1936. Permanecieron dos semanas en vanguardia, y cuando acabó la defensa de San Claudio, a final de octubre, fueron relevados y trasladados a Bilbao.

Noviembre de 1936 fue de descanso aparente, puesto que no pisaron la primera línea. Pero los batallones comunistas destacaban por su rígida disciplina: guardias diarias, lectura de novedades, traslados constantes en retaguardia, bajas y altas, ascensos por méritos de guerra. En diciembre participaron en la batalla de Villarreal, en Araba, donde sufrieron cerca de 150 muertos, que supusieron casi un tercio de bajas para el Larrañaga. El 17 de diciembre, fueron relevados con las fuerzas muy mermadas, volviendo a Bilbao.

Al comenzar el año 1937 recibieron la orden de volver al frente, a Campazar, en el sector de Elorrio, donde convirtieron dicha localidad en la base del batallón hasta mayo de 1937. En dicha época se contabilizó, a través de las nominas de las MAOC-1, el registro de 645 combatientes en el batallón, siendo 295 militantes del partido.

A finales de abril comienza el periodo con mayor actividad, 6 meses sin descanso donde se peleaba por cada palmo de tierra. Iniciado en Intxorta, donde sufrieron bombardeos de la aviación nazi y fascista italiana, para después trasladarse a Euba, a la famosa Cota 333, donde tuvo lugar una matanza en ambos lados de las trincheras. En mayo estuvieron en el monte Bizkargi y en San Pedro de Orduña, donde fueron constantes los ataques y contraataques.

En junio, las tropas antifascistas, y el MAOC-1 con ellas, están defendiendo Bilbao, a lo largo del Cinturón de Hierro. A mediados de mes la caída de la ciudad era inminente, y Larrañaga mandó a su batallón destruir las industrias bélicas, para no dejar a los franquistas ningún recurso para fabricar armas. Cuando fueron a volar los Altos Hornos, el batallón del PNV Gordexola, que previamente había pactado la traición con los fascistas italianos, abrió fuego de ametralladora contra el MAOC-1, que tuvo que desistir de la acción y huir, replegándose hasta Villaverde de Trucios, Cantabria.Tras la pérdida de Bilbao, desde Trucios, Larrañaga lanzó un discurso contra el Gobierno Vasco, acusándole de “abandonar Bilbao y de haber dejado en pie las industrias de guerra”. Como consecuencia, el 21 de agosto, Indalecio Prieto destituye a Jesús Larrañaga de su puesto de Comisario dentro del Ministerio de Defensa del Gobierno de Euzkadi.

A comienzos de julio, aún en Trucios, el batallón MAOC-1 Larrañaga, se integró en la recién creada XI Brigada Vasca. Sufrieron muchas bajas causadas por la aviación en la localidad santanderina, prácticamente en constante retirada. El desmoronamiento del frente norte trajo el caos y una nueva reorganización de los batallones. En agosto se crean las Brigadas Mixtas, y el ya disuelto Larrañaga formó parte de la 164 Brigada Mixta, siendo el primer batallón de dicha organización. Participaron en los combates en las inmediaciones de Reinosa y a final de agosto en Cabezón de la Sal, el último foco de resistencia en Cantabria.

Los dos meses finales de guerra en el norte los pasaron en Asturias. El 7 y 8 de septiembre combatieron en Llanes, junto al batallón de la CNT Isaac Puente. A mediados de mes destacaron en los combates del Mazuco, en el sector de Escamplero, donde tuvieron lugar enfrentamientos durísimos. El Larrañaga quedó emboscado en dicha posición por ser el último en seguir peleando, y allí el propio Jesús fue alcanzado por una bala en el glúteo. Herido, logro replegarse hasta territorio republicano y recuperarse en octubre del 37.

Octubre, el último mes que resistió el frente norte, fue una constante retirada hasta llegar al puerto del Musel. Allí consiguieron 3 barcos que sirvieron para evacuar el grueso del batallón el día 21 de octubre de 1937. Dos barcos fueron interceptados por los italianos y entregados a las autoridades franquistas en Cudillero. El tercero, donde viajaba Larrañaga con 400 combatientes más, consiguió evitar el control marítimo y llegó a la isla francesa de Yeu. En este último barco viajaba el archivo del Partido Comunista de Euskadi que fue arrojado al mar por miedo a ser capturados.

Desde Francia, Jesús y la mayoría de los combatientes siguieron hasta Barcelona, para volver a combatir al fascismo, año y medio más tarde desde que salieron de sus casas. Muchos no pudieron regresar nunca más con sus familias, porque se refugiaron en distintos países al finalizar la guerra, o porque siguieron la lucha en la clandestinidad, y les fue arrebatada la vida en un piquete de fusilamiento. Un recuerdo para todos ellos, entre los que se encuentra Jesús Larrañaga.

Aitzol Arroyo Tumas

Historiador