Entrevista a Karl Marx

Entrevista a Karl Marx

En el diario “The World”. Nueva York, 18 de julio de 1871

R. Landor.

Le pidieron que investigara sobre la Internacional obrera y he tratado de hacerlo. No es empresa fácil. En estos momentos Londres es, sin duda, el cuartel general de la Internacional, pero los ingleses se han asustado y todo les huele a Internacional. Con las sospechas del público, naturalmente, ha aumentado la prudencia de la Asociación, y si quienes están al frente tienen algún secreto que ocultar, no cabe duda de que son capaces de hacerlo. Me he dirigido a dos de sus jefes, he hablado libremente con uno de ellos y a continuación refiero lo más sustancioso de nuestra conversación.

Me he convencido de una cosa: que es una asociación de obreros auténticos, pero quienes les dirigen son teóricos y políticos pertenecientes a otra clase social …

Karl Marx es alemán, profesor de filosofía, tiene vastos conocimientos recabados tanto de la observación de la vida como de los libros. Yo diría que, en el sentido común de la palabra, nunca ha sido un obrero. El ambiente y el aspecto son los de un miembro acomodado de la “middle class”. La sala donde fui introducido la tarde de la entrevista parecía la típica morada de un próspero agente de bolsa que, dotado de medios, empezase a hacer fortuna. Era el retrato del bienestar, la casa de un hombre de gusto y de posibilidades, pero sin denotar el carácter del propietario. Encima de la mesa, un bonito álbum de vistas del Rin daba pistas sobre su nacionalidad. Atisbé cautelosamente el florero de una mesita por si había una bomba. Esperaba oler a petróleo, pero lo que aspiré fue un perfume de rosas. Contrariado, volví a sentarme, preparándome para lo peor. Entró, me saludó cordialmente y nos sentamos frente a frente. Sí, tengo ante mí a la revolución en carne y hueso, al fundador y espíritu conductor de la Internacional, al hombre que advertía que hacer la guerra a la clase obrera significaba crearse problemas: en una palabra, al apologista de la Comuna de París.

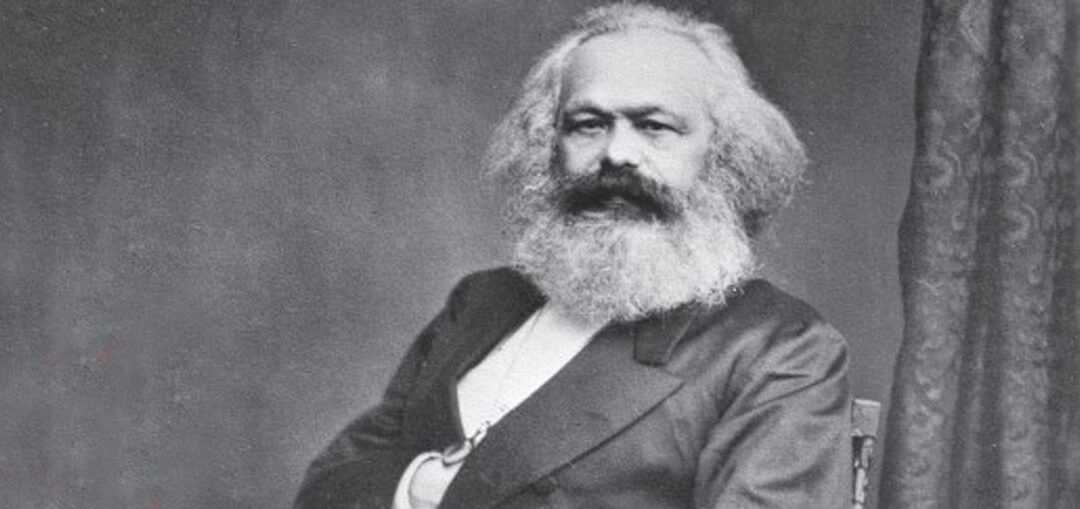

¿Tienen presente el busto de Sócrates, aquel que prefirió morir antes que prestar fe a los dioses de su tiempo, el hombre cuya frente, de bello perfil encaja mal en una silueta roma, achatada, como separada por un gancho que hace de nariz?

Pues bien, tengan presente este busto, tiñan de negro la barba, dándole unas pinceladas de gris, pongan esa cabeza sobre un cuerpo robusto, de mediana estatura, y tendrán delante al profesor. Cubran con un velo la parte superior de la cara y podrían estar en compañía de un buen parroquiano. Descubran la característica esencial, la frente enorme, y de inmediato advertirán que habrán de lidiar con la más temible de las fuerzas compuestas: un soñador que piensa, un pensador que sueña. Al lado de Marx había otro hombre, me pareció que también alemán aunque, dado su buen dominio de nuestro idioma, tampoco podría asegurarlo. ¿Le servía de testigo al profesor? Creo que sí. El «Consejo», sabedor de la entrevista, le pediría después al profesor un informe: la «Revolución» sospecha en primer lugar de sus agentes, razón por la que se necesitaba un testigo.

Fui rápidamente al grano. El mundo, le dije, no parece saber muy bien qué hay detrás de la Internacional; la odia, pero es incapaz de explicar qué es lo que realmente odia. Algunos, que creen haber penetrado más pro-fundamente que otros en esas tinieblas, afirman que es una especie de Jano bifronte, con la sonrisa honrada y benévola del obrero a un lado y el ojo taimado del conjurado al otro.

Le rogué a Marx que desvelara el secreto oculto en esta teoría. El estudioso sonrió, y me pareció advertir una risita bajo su bigote ante la idea de que existiese semejante temor.

MARX — Querido señor, no hay ningún secreto que desvelar (empezó así, en una versión muy pulida del dialecto de Hans Breitmann), más allá del secreto de la estupidez humana en quienes se empecinan en seguir desconociendo que nuestra asociación actúa públicamente v que sobre su actividad se publican informes exhaustivos para todo aquel que se moleste en leerlos. Con un penique puede usted comprar nuestros Estatutos, y si está dispuesto a gastar un chelín puede comprar opúsculos en los que descubrirá sobre nosotros casi todo lo que sabemos nosotros mismos.

LANDOR — «Casi», puede ser. Pero ¿no será precisamente ese «casi» la cuestión más importante? Quiero ser muy franco con usted y hacer las preguntas como las haría quien ve estas cosas desde fuera: la actitud de general hostilidad hacia su organización ¿no demuestra algo más que la malévola ignorancia de las masas? A pesar de su respuesta, quiero repetirle la pregunta: ¿qué es la Internacional?

MARX — Basta con fijarse en los hombres que la componen: son obreros.

LANDOR — Sí, pero los soldados no siempre son fautores del gobierno que les manda. Conozco a algunos miembros de su asociación y no me cuesta nada creer que son de una pasta distinta de la de los conspiradores, Además, un secreto compartido por millones de hombres deja de ser un secreto. Pero, ¿y si estos hombres fueran meros instrumentos en manos de un puñado de audaces, que —permítaseme la expresión—, no se andan, en cuando a los medios, con chiquitas?

MARX — No hay ninguna prueba de que sea así.

LANDOR — ¿Y la reciente insurrección de París?

MARX — En primer lugar le ruego que demuestre que ha sido una conjura y que lo ocurrido no ha sido la lógica consecuencia de las circunstancias. Pero aún si admitiéramos que fue una conjura, le ruego que demuestre que la Asociación Internacional ha formado parte de ella.

LANDOR — La presencia de muchos miembros de la Asociación en la Comuna.

MARX — Lo mismo podría decirse que ha sido una conjura de masones, dada su nada desdeñable participación individual. No me extrañaría que el papa descargase en los masones toda la responsabilidad de la insurrección. Pero tratemos de hallar otra explicación. La insurrección de París la han hecho los obreros parisinos. Por consiguiente sus jefes y sus ejecutores solo han podido ser los obreros más capacitados. Los obreros más capacitados forman parte de la Asociación Internacional, pero dicha asociación, como tal, no puede considerarse responsable de sus actos.

LANDOR — El mundo ve las cosas de otro modo. Se habla de instrucciones secretas llegadas de Londres e incluso de ayuda económica. ¿Puede decirse que la supuesta acción pública de la asociación excluye por completo la posibilidad de contactos secretos?

MARX — ¿Alguna vez ha habido una asociación que no actúe bien mediante contactos confidenciales, bien mediante contactos públicos? Pero hablar de instrucciones secretas enviadas desde Londres, en el sentido de decretos «en materia de fe o de moral» emanados de un supuesto centro conspirativo al servicio de una suerte de poder pontificio, sería desconocer completamente la naturaleza de la Inter-nacional, significaría ver en la Internacional una forma de gobierno centralizado, cuando en realidad la forma organizativa de la Internacional garantiza el más amplio margen de iniciativa e independencia local. De hecho, la Internacional no es un gobierno de la clase obrera; es más una federación que un órgano de comando.

LANDOR — ¿Cuál es el fin de esa federación?

MARX — La emancipación económica de la clase obrera mediante la conquista del poder político. El uso de este poder para alcanzar objetivos sociales. Nuestros objetivos tienen que ser lo bastante amplios como para abarcar todas las formas de acción de la clase obrera. Si les hubiésemos dado un carácter particular habríamos tenido que adaptarlos a las necesidades de una sola sección, de la clase obrera de una sola nación. Pero ¿se puede inducir a los hombres a unirse en nombre de los intereses de unos pocos? Si nuestra asociación lo hiciese, ya no tendría derecho a llamarse Internacional. La asociación no impone ninguna forma determinada de movimiento político. Solo requiere que dicho movimiento vaya dirigido a una sola e idéntica meta final. Reúne una red de asociaciones colaterales que se extiende por todo el ancho mundo del trabajo. En cada lugar del mundo se manifiestan aspectos particulares del problema; los obreros lo tienen en cuenta y buscan la solución más oportuna. Las asociaciones obreras no pueden ser idénticas de un modo absoluto y hasta el último detalle, de Newcastle a Barcelona, de Londres a Berlín. En Inglaterra, por ejemplo, la clase obrera tiene el camino despejado para desarrollar su poder político del modo que considere más conveniente. Allí donde se puede alcanzar la meta del modo más rápido y seguro con manifestaciones pacíficas, la insurrección sería una estupidez. En Francia parece que la plétora de las leyes opresivas y el antagonismo mortal entre las clases harán necesaria una solución violenta de las divergencias sociales. Que acabe sucediendo tal cosa, es algo que incumbe a la clase obrera de ese país. La Internacional no se arroga el derecho a dar órdenes sobre este asunto, ni siquiera a dispensar consejos. Pero expresa a cada movimiento su simpatía y le garantiza ayuda en el ámbito de sus propios estatutos.

LANDOR — ¿Qué clase de ayuda es ésa?

MARX — Lo explicaré con un ejemplo: una de las formas de lucha más usadas por el movimiento de emancipación es la huelga. Antes, cuando estallaba una huelga en un país, se sofocaba trayendo mano de obra de otros países. La Internacional ha logrado impedirlo casi por completo. Es informada de la huelga planeada, pasa las informaciones a sus miembros v así ellos saben que el lugar donde se está desarrollando la lucha es tabú. De modo que los patronos de las fábricas se ven obligados a contar solo con sus obreros. En la mayoría de los casos los huelguistas no necesitan más ayuda que esa. El pago de cuotas y las colectas internas de las asociaciones a las que pertenecen directamente les permiten subsistir. Si la situación se vuelve demasiado crítica y la huelga ha sido aprobada por la Internacional, se ponen a su disposición los fondos necesarios sacándolos de la caja común. Es así como hace pocos días la huelga de los cigarreros de Barcelona se ha saldado con una victoria. Pero la asociación no está interesada fundamentalmente en las huelgas, aunque las apoye en determinadas circunstancias. Resumamos brevemente: la clase obrera sigue siendo pobre en medio del creciente bienestar, se hunde en la miseria rodeada un lujo cada vez mayor. La miseria material deforma a los obreros moral y físicamente, y no pueden contar con ninguna ayuda exterior. Por eso es para ellos una necesidad ineludible hacerse cargo personalmente de su situación. Deben modificar las relaciones entre ellos mismos, y entre ellos y los capitalistas y terratenientes, lo que significa que deben cambiar la sociedad. Esta es la meta común de todas las organizaciones obreras conocidas. Las ligas obreras y campesinas, los sindicatos, las sociedades de ayuda mutua, las cooperativas de consumo y de producción no son sino medios para alcanzar esta meta. Es tarea de la Internacional forjar una verdadera solidaridad entre estas organizaciones. Su influencia empieza a sentirse por doquier. Dos periódicos difunden sus ideas en España, tres en Alemania y otros tantos en Austria y Holanda, seis periódicos en Bélgica y seis en Suiza. Y ahora que le he explicado lo que es la Internacional quizá podrá hacerse una opinión de las supuestas conjuras.

LANDOR -— ¿Mazzini forma parte de su organización?

MARX — (riendo) ¡Claro que no! No habríamos llegado tan lejos si nuestras ideas no hubieran sido un poco mejores que las suyas.

LANDOR — Me sorprende usted. Estaba firmemente convencido de que sus ideas eran de lo más avanzado.

MARX — Él solo representa la vieja idea de la república burguesa y nosotros no queremos tener nada que ver con la burguesía. Se ha quedado tan atrás, con respecto al movimiento contemporáneo, como esos profesores alemanes a quienes, pese a todo, se les sigue considerando en Europa unos apóstoles de la «democracia desarrollada» del futuro. No cabe duda de que lo fueron en el pasado, quizá de 1848, cuando la clase media alemana, en el significado inglés del término, aún no había alcanzado un verdadero desarrollo, como en cambio había sucedido en Inglaterra. Pero ahora se han entregado en cuerpo y alma a la reacción y el proletariado ya no les reconoce.

LANDOR — Muchos creen haber descubierto en su organización elementos del positivismo.

MARX — Ni por asomo. Tenemos positivistas entre nosotros y también los hay fuera de nuestra organización, que se muestran muy activos. Pero eso no es mérito de su filosofía, que no desea tener nada en común con el poder del pueblo tal como lo entendemos nosotros. Su filosofía pretende sustituir la vieja jerarquía por una nueva.

LANDOR — Me parece, entonces, que los jefes del movimiento internacional moderno habrán tenido que elaborar una filosofía propia, lo mismo que han creado una asociación propia.

MARX — Exacto. Nuestra guerra contra el capital, por ejemplo, nunca saldría victoriosa si derivásemos nuestra táctica de la economía política de alguien como Stuart Mill. Él desentrañó cierto tipo de relación entre el trabajo y el capital. Nosotros queremos demostrar que se puede construir otro tipo de relación.

LANDOR — ¿Y los Estados Unidos?

MARX — Los centros principales de nuestra acción, por ahora, están en el Viejo Mundo, en Europa. Hasta el momento muchas circunstancias han impedido que la cuestión obrera alcanzase en Estados Unidos una importancia tal que relegase las demás a un segundo plano. Pero estas circunstancias desaparecen rápidamente y, con la expansión de la clase obrera en Estados Unidos, empieza a abrirse camino la idea de que allí, como en Europa, existe una clase obrera distinta del resto de la sociedad, divorciada del capital.

LANDOR — Parece que la solución esperada en nuestro país, sea cual sea, podrá alcanzarse sin los métodos violentos de la revolución. El método inglés de encauzar la agitación en las asambleas y en la prensa mientras la minoría no se convierte en mayoría me parece un buen augurio.

MARX — Sobre este punto yo no soy tan optimista. La burguesía inglesa siempre ha estado dispuesta a aceptar el veredicto de la mayoría cuando ha tenido el monopolio electoral. Pero puede estar seguro de que, en cuanto se vea en minoría en cuestiones de importancia vital, estallará una nueva guerra por el mantenimiento de la esclavitud.