Cicatrices de la Ría.

Cicatrices de la Ría.

“No creo que haya en la Península Ibérica nada que dé una impresión de fuerza, de trabajo y de energía como esos quince kilómetros de vía fluvial”. Pio Baroja.

La memoria en muchas ocasiones es ese espacio común

que nos sirve para autorreconocernos en una identidad compartida.

Los lugares son facilitadores de ese autorreconocimiento en una memoria colectiva. Hace más de una década desde la Fundación José Unanue comenzamos a trabajar diferentes rutas obreras por todo Euskadi para recuperar la historia del movimiento obrero y la vida cotidiana de las personas trabajadoras. Nos centramos especialmente en un período de nuestra historia, el régimen franquista, donde hacer sindicalismo de clase estaba prohibido.

Una de las primeras rutas que creamos y comenzamos a realizar fue la de la Ría del Nervión. En un momento donde la ría comenzaba a llenarse de barcos turísticos, nosotras comenzamos a contar una historia que en la mayoría de los casos se salía de los tours turísticos. En este texto no se detallarán todas las paradas, pero sí la esencia de ellas, lo que con la visita queríamos trasladar.

Pío Baroja en 1920 habla de la Ría de Bilbao en los siguientes términos: “No creo que haya en la Península Ibérica nada que dé una impresión de fuerza, de trabajo y de energía como esos quince kilómetros de vía fluvial”. Las aguas de la ría hablan de trabajo, pero también reflejaban una polarización social desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX producida por el proceso de modernización, generando identidades diversas, algunas complementarias y otras contrapuestas. Éstas últimas llegan hasta nuestros días a través de manifestaciones culturales aL grito de “Gora Baraka, behera Neguri”, que no deja de manifestar un imaginario social de dos identidades. A través de este viaje imaginario por la ría nos centraremos en la identidad obrera a la que se hace referencia en el “Gora Baraka”.

A lo largo de la historia, la ría ha sido la observada por la población de ambas márgenes. En esta ocasión lo haremos al revés: la ría será la que mirará a las personas moradoras de sus márgenes en un momento concreto de la historia que fue el régimen franquista.

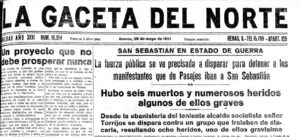

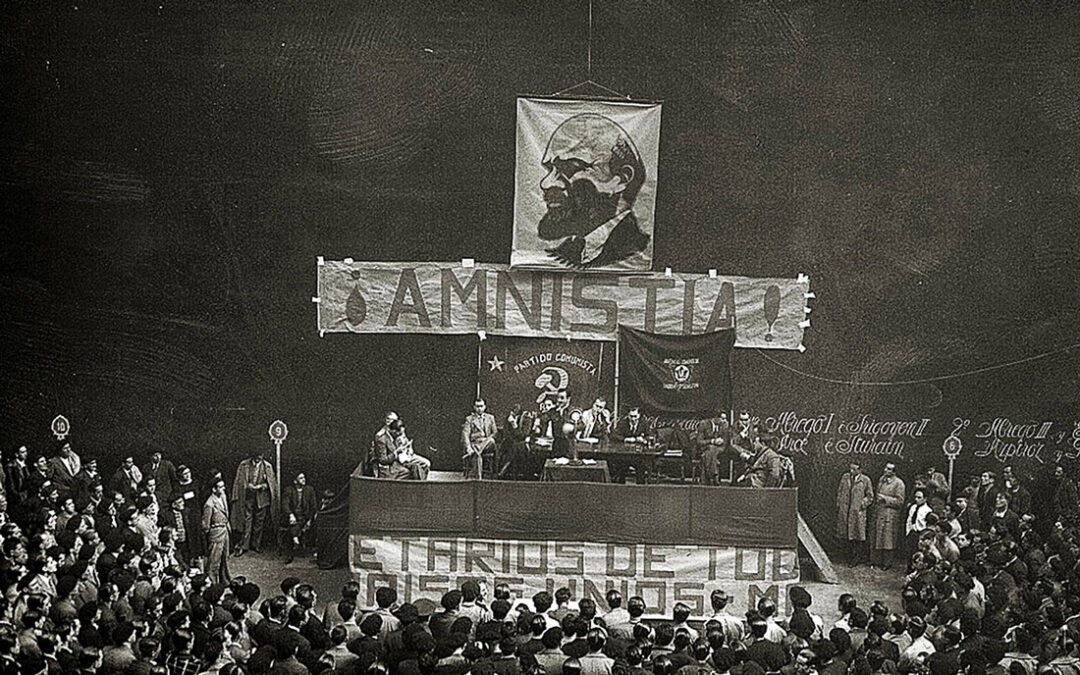

La zona baja de la ría, desde Bilbao hasta prácticamente su desembocadura, ha sido el lugar donde desde finales del siglo XIX se instalaron grandes empresas. Las personas trabajadoras de las mismas supieron organizarse incluso durante el régimen franquista. Ejemplo de ello fue una de las primeras grandes huelgas de este momento, la convocada el 1 de mayo de 1947, la cual consiguió movilizar en torno a 20.000 personas. Pararon más de 400 empresas; entre ellas Beltrán y Casado, Talleres Deusto, AHV, La Naval o Euskalduna. De ella se puede analizar cómo la Organización Sindical Española no pudo evitar la capacidad de las personas trabajadoras para organizarse. Sin embargo, sí participó activamente en la dura represión de la misma. La conflictividad fue en aumento con grandes movilizaciones como las de 1956 o 1962. Los conflictos por motivos salariales en algunas empresas no fueron un hecho excepcional, sino que pasaron a la normalidad entre 1963 y 1966. La militancia obrera del momento en Vizcaya se concentra en las grandes empresas de la ría y comenzó a emerger una nueva forma organizativa del movimiento obrero, como fueron las comisiones obreras.

Al pasear por la ría aún podemos encontrar algunos edificios de aquellas grandes empresas, algunas abandonadas, otras reutilizadas y, las menos, en actividad. Uno de los edificios que se mantienen, pero no con el uso originario, es el edificio de Artiach, primer edificio en todo el país que se construyó con el fin de albergar una fábrica de galletas en la década de los años veinte. En los años 70 trabajaban en la empresa en torno a 800 personas, la mayoría mujeres. La legislación franquista, desde el primer momento, con el Fuero del Trabajo (1938) trató de apartar a las mujeres de la actividad productiva, recluyéndolas en el hogar. Como recogía el Fuero del Trabajo, “a la mujer casada se liberará del taller y de la fábrica”, por lo que su espacio de actividad laboral se estructuraba como algo temporal y marcado con la idea de complemento al salario familiar que aportaba “el cabeza de familia”.

Aunque se podría pensar que, por las características de la plantilla, Artiach fue una empresa con poca agitación sindical, esto dista mucho de la realidad. Las galleteras fueron un colectivo de trabajadoras muy activo en la defensa de sus derechos laborales. Incluso durante el régimen franquista se movilizaron, como en los años 1956, 1976 y 1977. En esta última movilización las demandas fueron por una rebaja en el horario de los sábados, consiguiendo librar uno al mes y trabajar solamente cuatro horas los demás.

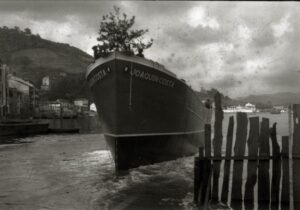

Ahora que están cayendo las grúas de La Naval, debemos recordar que fue otra de esas empresas que durante la época franquista fue referente de combatividad: grandes líderes sindicales formaron parte de su plantilla. Pero no sólo eso, la unión y la combatividad del conjunto de la plantilla fue ejemplar. Las asambleas de trabajadores/as siempre estaban abarrotadas, siendo un elemento clave para la reconstrucción del movimiento obrero tras la ilegalización del sindicalismo de clase. En ellas se discutían, se intercambiaban opiniones, informaciones y se trazaban estrategias a seguir. La explanada conocida como la “explanada roja” y el interior de la fábrica eran espacios ideales para ello. No hacían falta escenarios: la persona que hablaba para que el resto le oyera, se subía a un bidón y a modo de tablado abordaba la problemática del momento. De este modo se gestaron las grandes huelgas del franquismo. Ejemplo de ello fue la huelga del 62.

Estas personas que trabajaban en estas grandes empresas llegaron a la ría con eslóganes tales como: “¡En Vizcaya hay trabajo para todos!”. Al divisar pueblos como Sestao o Baracaldo, vemos ciudades-fábrica las cuales vieron incrementada su población de un modo brutal. Por ejemplo, en el caso baracaldés, de 36.165 personas (1940) a 117.422 personas (1981). Los mejores terrenos fueron ocupados por las grandes empresas y sus zonas colindantes de peor orografía eran ocupadas por las personas trabajadoras, como las calles Portu (Baracaldo) o La Iberia (Sestao). Estas dos calles, más allá de estar habitadas por personas trabajadoras, serán vías de tránsito para esas hordas de personas trabajadoras, no sólo a las horas de entrada y salida de la fábrica, sino también en caso de movilizaciones. Éstas personas llegaron del medio rural, desde la Vizcaya rural o de otros lugares más lejanos como Andalucía o Galicia. Pueblos como Baracaldo llegaron a tener 17 centros regionales como espacios de socialización de estas personas recién llegadas. Estas personas que llegaron desde el campo y se encontraron nuevas formas, no sólo de socialización, sino de organización del día a día basados en los ritmos fabriles, sufrieron un gran impacto. Llevar esta adaptación al nuevo medio de un modo comunitario facilitó este proceso.

Muchas fueron las personas que llegaron a Vizcaya en busca de una situación mejor, pero se encontraron con un problema que nadie les avisó: la falta de vivienda. Los planes urbanísticos y sociales fueron claramente insuficientes. Estas personas recurrieron a distintas estrategias para poder sobrevivir, como el patronaje, el vecinismo, viviendas compartidas o incluso el chabolismo. La Campa de los Ingleses, al igual que el monte Banderas o el monte Cabras, fueron espacios ocupados por las chabolas. Las condiciones de vida de estas personas eran infrahumanas, sin ningún tipo de infraestructuras, ni calidades de construcción. Mientras en la Campa de los Ingleses, como nos retrata el documental de Grau, sobrevivían los chabolistas, enfrente, en la Margen Derecha, se estaban formando las/os hijas/hijos de la burguesía vizcaína y del resto del Estado, principalmente en economía y leyes, en la Universidad Deusto. Éste es uno de esos puntos en los que la ría se convertía en barrera entre dos mundos.

Las necesidades no fueron sólo de vivienda, sino también de servicios básicos: escuelas, ambulatorios, calles asfaltadas, agua corriente… Esto llevó a las vecinas y vecinos de los pueblos obreros a movilizarse y agruparse a través de AAVV en defensa de las condiciones de vida en los barrios.

La insalubridad en estos pueblos obreros no sólo estuvo ligado a una falta de infraestructuras, sino también a una mala gestión medioambiental por parte de las empresas. El problema de la contaminación estuvo latente durante todo el siglo XX y sería un motivo de movilización de la ciudadanía. En localidades como Baracaldo, salieron contra la propuesta de instalación de una nueva planta de Amoníaco en Sefanitro. Otro ejemplo sería Erandio: el 3 de septiembre de 1969 será recordado por los vecinos/as de Altzaga y Astrabudua por la llegada de una nube tóxica. Esto provocó múltiples movilizaciones que llegaron al corte de la carretera y a la intervención de las fuerzas de seguridad en varias ocasiones. Los hechos más graves se produjeron el 28 de octubre de 1969, cuando Antón Fernández, vecino de Erandio, fue alcanzado por una bala de la policía mientras miraba desde su balcón las protestas. La mañana siguiente, se llenaron las calles de personas trabajadoras en el marco de una huelga, donde Josu Murueta resultó herido de muerte.

Los espacios laborales tampoco se caracterizaron por ser espacios seguros para la salud de las personas trabajadoras, teniendo unas malas condiciones de trabajo y una falta de medidas de protección, lo que provocó futuras enfermedades profesionales y múltiples accidentes laborales, algunos de ellos mortales. Uno de los más graves fue el sucedido el 25 de abril de 1967. En la empresa Frimotor, tras el hundimiento de su techumbre y el posterior desplome de los cuatro pisos de la factoría, fallecieron 16 trabajadores y otros muchos trabajadores resultaron heridos.

Si la ría en algunos momentos separaba dos mundos, la línea del tren Bilbao-Santurtzi paralela a la ría, unió a la Margen Izquierda y reforzó su identidad colectiva. El origen de esta línea se retrotrae a 1888 y su finalidad en un primer momento fue él del traslado de mercancías. Sin embargo, con los años se incorporó el traslado de pasajeros, hecho que provocó el fin del tranvía que realizaba un trayecto similar.

Esta línea, su diseño y sus paradas nos dicen mucho de la vida de la Margen Izquierda. El tren trasladaba a miles de personas trabajadoras desde las diferentes poblaciones a las empresas. No es casual que alguna de las paradas de éste dé directamente a las puertas de las factorías. Éste movilizaba entorno al 80 % de la mano de obra de la ría. Más allá de su función de trasporte, el tren se convertiría en un espacio de socialización y reivindicación en la época franquista. El reparto de pasquines informativos sobre multitud de temas, encuentros clandestinos y la importancia en los conflictos de la interrupción del mismo, puso al tren en un primer plano dentro de la lucha antifranquista. Además, las autoridades estarían atentas al aumento de los precios del billete, porque éste tenía un impacto directo con nuevas movilizaciones obreras.

Si el tren era el trasporte que unía la Margen Izquierda, el medio por excelencia de la clase obrera para cruzar la ría eran los gasolinos, en especial para un colectivo de trabajadoras. El trabajo femenino remunerado en muchos casos estuvo bajo la economía sumergida. Muchas mujeres de la Margen Izquierda llenaban los botes todos los días para trabajar en las casas nobles de la Margen Derecha donde trabajaban como cuidadoras, en la limpieza de hogares, escaleras… Estos trabajos, además de ser un aporte económico para las familias, en muchos casos fueron claves para la colocación de sus familiares en las grandes empresas industriales, convirtiéndose en mediadoras. El papel de estas mujeres, la dureza del trabajo y la falta de reconocimiento del mismo como tal, hizo mermar su identidad como trabajadoras.

Estas pinceladas de la ruta obrera de la ría del Nervión nos hablan de lucha por unas condiciones de vida mejores, pero también nos hablan de convivencia y de dar respuestas colectivas. La voluntad con la que diseñamos las rutas obreras de la Fundación José Unanue es reconocer la lucha de aquellas personas trabajadoras, pero también conocer su día a día. Entender que la historia de la clase obrera también es la historia de nuestros pueblos.

“Es nuestro deber revolucionario contar lo que paso en estos años”, José Unanue, trabajador de AHV y militante obrero.

Estibaliz Montero Mendoza: Secretaria de las Mujeres / Emakumeak idazkaritza. C.C.O.O. de Euskadi