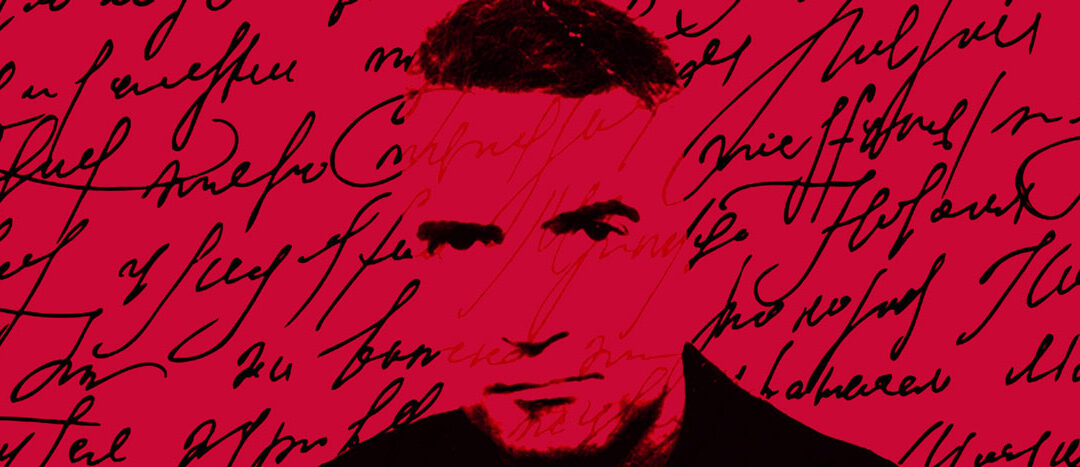

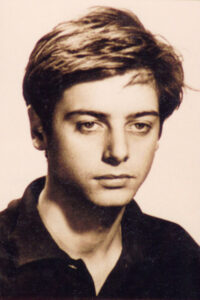

Enrique Ruano, estudiante antifranquista, luchador que dio su vida por la Libertad y la democracia.

Enrique Ruano, estudiante antifranquista, luchador que dio su vida por la Libertad y la democracia.

“Por Margot Ruano, hermana de Enrique, para Herri. 12 abril 2021”

Debo decir que el escribir éstas líneas me causa un profundo sentimiento de una larga ausencia y de tristeza por tener que escribirlas, porque nunca tenían que haberse escrito, porque la muerte de Enrique es la expresión última de la injusticia, de la violencia criminal gratuita e impune para sus autores materiales, y de quienes la justificaron, cubrieron, falsearon o mintieron a la hora de informar sobre ella, y en las páginas de imprenta de los diarios de 1969 intentaron desacreditar su vida y en el colmo de la vileza, arrastrar su honor, para justificar su suicidio, puesto que no podían hablar de un asesinato político porque vivíamos en dictadura.

Las muertes por ideas políticas son absolutamente rechazables, la de Enrique Ruano fue cruel e incomprensible, solo justificable en el contexto de la dictadura franquista.

El asesinato de Enrique el 20 de enero de 1969, dejó una huella que nunca podrán borrar, y su memoria, el testimonio de su sacrificio por la democracia, quedó anclado para siempre en la memoria de una gran generación de universitarios y demócratas, convirtién-dose en un símbolo de la lucha por la libertad, porque quienes le arrebataron la vida, sólo consiguieron convertirle en un ejemplo para las futuras generaciones de luchadores por la democracia.

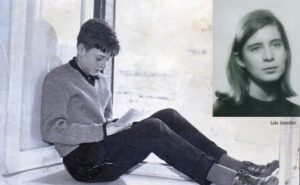

No hay palabras que pudieran mitigar el dolor y el sufrimiento de sus padres y hermanas, así como de su compañera Lola González Ruiz; esta muerte nos afectó, muchas veces sin entender nada, y mi padre murió a consecuencia del “dolor infinito por la muerte incomprensible e inasumible de su hijo Enrique”, 6 años más tarde, en 1975. Mi madre me dijo “no se muere de pena ni de tristeza por la muerte de un hijo” y luchó por sus 2 hijas hasta el 2002 en que falleció.

1

Quiero destacar en este artículo las palabras de Álvaro Gil Robles, Profesor de Derecho de la UCM y muy amigo de Enrique:

“Discutíamos sobre literatura, marxismo, el movimiento universitario, la resistencia al franquismo y la necesidad de llegar a establecer en España una verdadera democracia, era un verdadero demócrata, un intelectual por formación y creía en la necesidad de un compromiso activo para alcanzar un día el fin de la dictadura. Realizaba un análisis marxista, pertenecía al FELIPE, (Frente de Liberación Popular,) pero jamás le escuché sobre el pasar de la resistencia y la acción pacífica contra la dictadura, al uso de violencia alguna”.

Enrique no murió por algo estéril o vano, murió y luchó por construir un futuro en paz y libertad, es como una vieja canción revolucionaria, su canción, nuestra canción y mañana la seguiremos cantando junto a Enrique, porque jamás silenciarán su voz….

Enrique fue siempre un auténtico corredor de fondo, luchó por sus grandes pasiones, amó la libertad, la política y la vida hasta el final, la lectura, el cine… era generoso, solidario, compañero, amigo de sus amigos, fue ante todo persona, “un gran ser humano”, coherente y fiel a su ideología, le gustaba debatir, participar, compartir y aprender siempre, y todo ello iba constituyendo su bagaje político, social y humano.

Enrique tenía una gran ansiedad que compartía con todos nosotros, ese hacer las cosas muy deprisa, como “si el tiempo le fuera a arrebatar su propio tiempo”, su búsqueda, su curiosidad y su capacidad para vivir la vida y llegar a amarla.

Enrique hablaba de la Vida, no de la muerte, apostó por la vida, por esa pequeña cuota de felicidad que tenemos permitida, y lo arriesgó “todo”, pagando un alto precio, su propia vida, y se la arrebataron, pero a pesar de ello, venció día a día, sin límites en su entrega, venció en su batalla final porque no pudieron silenciar su voz, siendo fiel a sus proyectos y quizá a sus sueños.

2

Enrique luchó para que las generaciones futuras nacieran en libertad y democracia. Ya sabemos que no vivieron estos hechos, y que muchos de ellos los desconocen, porque no habían nacido, pero deben aprender y llegar a conocer esta parte de la historia de nuestro País, y ser conscientes de lo que hemos vivido y luchado. Estos jóvenes han nacido en democracia (fecha clave: 20 de noviembre de 1975, muerte de Franco), y no les ha costado conquistar la Libertad, como a nosotros, la generación anterior. El peligro radica en que no sean conscientes de estos años de la historia de nuestro País, de su País, y no lleguen a valorarlo, pero yo tengo la esperanza de que luchen por una Sociedad y un futuro mejor, lleno de paz y libertad.

Fueron tiempos de “lucha y esperanza”, como escribió Manuel Garí, gran amigo de Enrique y compañero político del F.L.P. y asimismo, finalizó una de sus intervenciones políticas con “unos versos de Luis Llach, de hace años,

Campanadas a media noche.

Asesinos de razones, de vidas,

Nunca tengáis reposo a lo largo de vuestros días,

Y que en la muerte, os persigan vuestras memorias.

Enrique sabía que los tiempos estaban cambiando, como cantó Bob Dylan en aquella década de los años 60, y que lo firme hoy, no sería firme mañana, como nos dejó escrito en su Loa a la dialéctica “Bertolt Brecht”.

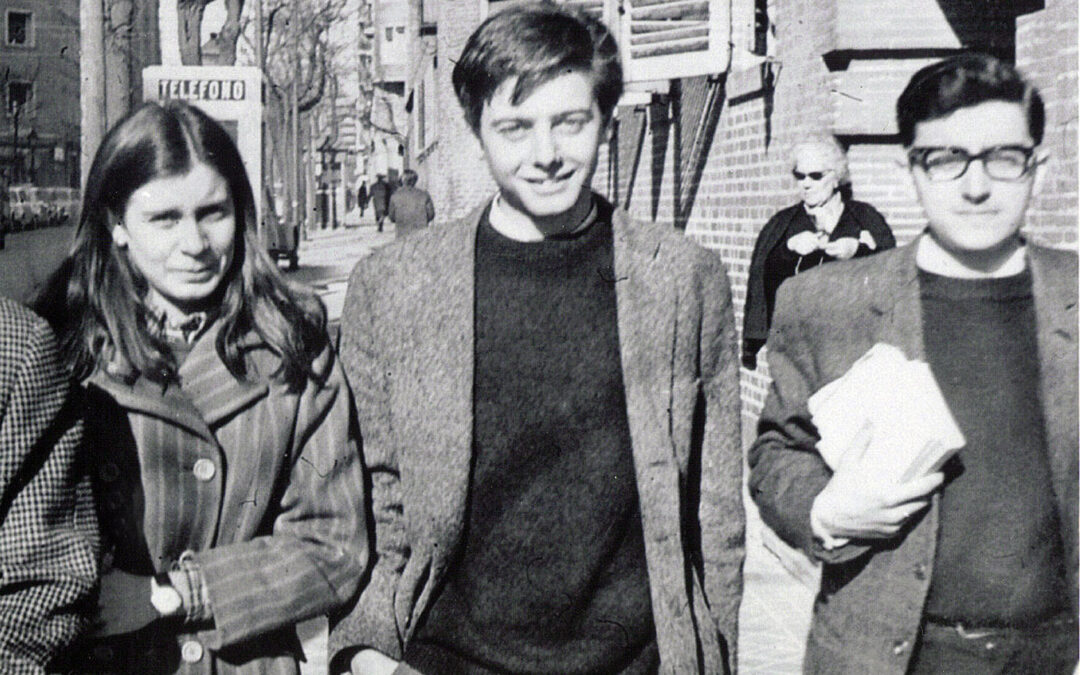

Los estudiantes en 1969, creíamos poder cambiar el curso de la historia, al igual que los universitarios franceses en Mayo del 68 ante las barricadas en la Sorbonne, en Paris, aunque en ambos países, las luchas tuvieron trágicos resultados, pero para Europa fue un año decisivo y asimismo para los estudiantes de nuestro País, y esta lucha política quedó profundamente arraigada en Enrique y Lola.

3

La historia de la vida de Enrique estaría inacabada si no escribiéramos en estas líneas, del gran amor de Enrique y Lola. Viví este amor entre Enrique y Lola, en aquellos duros y sombríos tiempos, en esos años de Facultad, 1967, 1968 y 1969.

Sé que se amaron y este fue el amor más importante de sus vidas, amor que se prolonga hasta su detención el 17 de enero de 1969, en el que fueron conducidos a la Puerta del Sol, sede de la brigada político social (BPS), siendo sometidos durante 3 días a numerosos interrogatorios por dicha brigada, y Enrique fue llevado a un piso en la c/General Mola 60, hoy Príncipe de Vergara de Madrid, para efectuar un Registro en dicho piso y cuando descendía por las escaleras interiores de dicha Dirección General de Seguridad, Enrique se encontró con mi madre y le dijo “yo estoy bien pero cuidad mucho a Lola” y bajo la cazadora de Enrique, colgada en una pared vacía y fría de la celda que había ocupado Enrique, estaba escrita la palabra “Lola”, quizá como última palabra de expresión de amor hacia ella.

Una hora más tarde, Enrique Ruano era asesinado por la brigada político social, policía del régimen franquista, arrojándole por el patio interior desde el 7º piso, de dicha vivienda, habiéndole disparado con anterioridad durante el registro negativo efectuado, como describe el Fallo de la Sentencia de 19 de julio de 1996 de la Audiencia Provincial, Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, Sumario 6/69 (emitiendo un Voto Particular, en que se habla de la “bala” inserta en el cuerpo de Enrique, que no constó en la autopsia falseada de 1969) , y sí consta cuando se efectúa una nueva autopsia, reabierto el Sumario, en democracia, el 20 de enero de 1989. No hay palabras para muertes tan crueles como injustas.

4

La vida de Lola, transcurre entre sus “dos grandes amores”, Enrique Ruano, asesinado el 20 de enero de 1969, y Javier Sauquillo, Abogado Laboralista, casado con ella, asesinado el 24 de enero de 1977 en los Asesinatos de los Abogados Laboralistas de Atocha, en Madrid, donde Lola vio morir a Javier y a sus compañeros, quedando ella gravemente herida, y no recuperándose durante toda su vida, la cual llevó con una dignidad íntegra y en silencio, pero como escribió Pedro Altares “jamás doblegarán la voluntad de Lola”, fue una gran luchadora política por la libertad y la democracia, hasta su muerte.

Como veréis, todos los “Hechos o Asesinatos” transcurren durante el mes de Enero, el 20 de enero de 1969 Asesinato de Enrique Ruano, el 24 de enero de 1977 Asesinatos de Atocha, donde muere Javier Sauquillo y 4 compañeros de despacho, y hoy, 42 años más tarde, como si hubieran quedado “balas retardadas en la recámara” en las pistolas de los asesinos, como escribió su amigo y periodista José María Calleja, muere Lola González Ruiz, el 27 de enero de 2015, de un cáncer de pulmón

A “Finales de Enero”, de Javier Padilla, nos habla de un Enero helador marcado por estos hechos desgarradores, nos habla de una gran historia, tres vidas truncadas y una tragedia, dos de ellos asesinados muy jóvenes, Enrique y Javier, nos habla de un tiempo en la historia de nuestro País, y de una prensa amordazada por la dictadura, de Lola anclada en el pasado y la muerte, nos habla de los que no tuvieron voz y hoy no viven, y del miedo al olvido y de la Transición.