La vida secreta.

“Manuel Amblard” preso político y compañero de Jesús Carrera en la cárcel de Alcalá.”

Manuel Amblard, fue un preso condenado a muerte, que compartió cautiverio con Jesús Carrera en la prisión de Alcalá. En el diario que escribió en secreto en la cárcel, ofrece un testimonio muy valioso de cómo era la vida en la clandestinidad, con sus riesgos, miedos, dificultades, miserias.

21 DE DICIEMBRE

Algunas mañanas me despertaba el rumor acompasado de soldados marchando en formación. Iban precedidos de la banda de trompetas y de gastadores que braceaban gallardamente. Cuando no, pasaban en camiones cantando a voz en grito. Yo, un fuera de la ley, presenciaba desde la ventana el aparatoso desfile escudado en mi insignificancia de insecto. También veía detenerse a los coches de la policía y bajar de ellos a los agentes, inconfundibles, para preguntar a un transeúnte o portera, antes de subir a registrar algún piso. Esto no me alarmaba demasiado, pues en la vecindad, en la casa, y hasta en el piso donde estaba, nadie, salvo dos personas, tenía noticia de mi existencia. Era un fantasma nada más.

22 DE DICIEMBRE

Cuando a los dos meses me lancé a la calle, solía salir a las seis de la mañana. Las escaleras estaban desiertas, con los cubos de la basura en las puertas de los pisos. Sólo una vez me tropecé con un basurero. El portal no estaba abierto aún. Ya fuera, en la calle, recobraba mi corporeidad.

Los primeros días me sentí como un torero que pisa el ruedo, dispuesto a jugarme la vida a cuerpo limpio. Escrutaba el rostro de los transeúntes disimuladamente y no podía evitar cierto recelo al pasar junto a los policías uniformados y con tercerola, que podían pedirme la documentación. Luego me fui acostumbrando, aunque siempre llevaba a punto la réplica y la coartada; era un transeúnte que iba de mañana a tomar el tren, o simplemente el metro, aunque nunca lo tomé por parecerme una ratonera. Me cruzaba con obreros que se dirigían al trabajo, llevando en un pañolito la tartera del almuerzo. Descubrí los bares que abrían más temprano y a qué hora exacta salían los periódicos a la calle. Me detenía a contemplar los escaparates de las librerías y los anuncios de los cines hasta en las vías más céntricas y con entera tranquilidad, pues llegué a saber que la policía secreta no madruga.

Al crecer la mañana, mi refugio habitual era El Retiro, que acabé conociendo en todos sus aspectos y en varias estaciones del año, hasta llegar a familiarizarme con sus parajes más recónditos, sólo frecuentados por solitarios y parejas. Aquellos que quedaban más alejados de los altavoces del estanque, de los monumentos pretenciosos y de los kioscos de refrescos.

Por las mañanas, los árboles se destacaban negros en la neblina, y, entre el boscaje, se filtraban rayos aislados de sol, oblicuos e inmóviles en el aire, como los que caen de las altas vidrieras de los templos. Tordos, criados en la impunidad, volaban pesadamente o corrían por la hierba.

Una de aquellas mañanas apacibles y soleadas, detuvieron allí a un perseguido. Leía un libro sentado en un banco y tenía el aspecto plácido y preocupado de un intelectual, pero se defendió a tiros. En nada pude auxiliarle; la zona en torno de él estaba totalmente acordonada por la policía, y los agentes de la social se disfrazaron con el pintoresco uniforme de los guardas de El Retiro. ¿Quién iba a sospechar de aquellos funcionarios municipales con aspecto de bandidos de opereta? Hubo tiros y sangre. Los pájaros huyeron con estrépito de ala y pico, definiendo el suceso como agresión contra su pueblo y violación del pacto. Los paseantes se dispersaron también. Pero el tiempo acabó convirtiendo la tragedia en incidente; la sangre del camino se borra con el pie. Hubo nuevos trinos y otros paseantes, que nunca supieron de aquel suceso, cruzaron por allí: sirvientas con criaturas, damas ancianas, parejas de novios, señoras con perros, solitarios. Y otro joven como aquél volvió a sentarse en el mismo banco con un libro. Acaso con otra pistola.

Sin embargo las horas más interesantes de El Retiro no son las de la mañana o las del crepúsculo, sino las del mediodía o más bien a eso de las dos o las tres de la tarde, cuando la ciudad come o está haciendo la digestión, y en el parque quedan sólo los especímenes más raros, como en las playas los restos de la resaca al retirarse la marea. Hombres que caminan leyendo libros en voz alta o que recitan; mujeres desoladas que se reclinan en los bancos de piedra con actitudes de Niobe; amantes adolescentes que se han olvidado de la hora de comer, embelesados en grabar iniciales enlazadas en los troncos de los árboles; todos antena para el paso de la nube y de las estaciones, pero insensibles al tatuaje; mendigos y gentes sin hogar que despachan su pitanza en un banco.

En una de aquellas ocasiones, cuando hacía yo también allí mi comida, para evitar los restaurantes, y estaba engullendo un bocado a hurtadillas, se me acercó otro fugitivo. Salió de entre las hojas de los helechos y las hierbas vecinas de un gran tronco; asomó primero la cabeza y me observó un buen rato. Mi inmovilidad debió inspirarle confianza, pues, con movimientos rápidos y mecánicos, se plantó al borde del sendero. Desde allí sus ojillos de azabache me observaron nuevamente. Por fin se acercó más, y sentado en sus patas traseras, atusó con las otras los cortos bigotes. Luego, de un brinco, el ratoncillo campestre quedó en medio del sendero, casi tocándome el pie. Creí que venía atraído por las migas de pan y las partículas de nuez caídas por el suelo. Pero optó por una raicilla, que no parecía tener ningún valor alimenticio. Asiéndola con ambas manos, la royó de arriba abajo, como quien toca un flautín, mientras su rabo, inverosímilmente largo, dibujaba el signo de un látigo en el suelo. Estaba ya tocando mis pies cuando una ráfaga de aire agitó el periódico que, a guisa de mantel, tenía yo sobre las rodillas. El fugitivo se puso a salvo entre el bosque, dando un salto de resorte, fue todo tan súbito, que apenas alcancé a ver por los aires su rabo y lo blanco el trasero.

En otro de estos parajes poco frecuentados de El Retiro presencié también, o mejor dicho, entreví, otro suceso cuyo sentido tardé horas en descifrar. Ocurrió al otro lado de un alto seto, tras el que yo estaba sentado, entre losas de bancos desmontados y materiales de albañilería heterogéneos. Era junto a la casa de fieras.

Dos obreros, que traían un carretillo de mano, se detuvieron a echar un cigarrillo y a charlar. O más bien a discutir. Uno de ellos dijo que no estaba dispuesto a hacer algo que les habían mandado. El otro, aunque lamentaba tener que hacerlo, decía que, de negarse, don Cecilio, el jardinero mayor, les echaría.

-Oye –exclamó el primero-, ¿has visto Blanca Nieves, esa película de dibujos del Monumental?

Después hubo risas y cuchicheos, con miradas de reojo en derredor. Acto seguido los dos obreros salieron de mi campo visual, para volver a él con un pico y una pala. Cavaron precipitadamente un hoyo y miraron en torno otra vez. A continuación desenvolvieron lo que traían entre sacos. Era una cabeza de piedra. El cuello mellado hacía suponer que fue arrancada de algún busto o estatua. Creí reconocerla. Esta cabeza vio sin duda desfilar ante ella multitudes con el puño crispado, entre tremolar de banderas. Pero ahora estaba allí, en tierra, mutilada, mirando ciegamente al cielo. Echaron otra mirada en torno y con cuidado, casi reverentemente, depositaron la cabeza en el hoyo abierto y la cubrieron de tierra. A continuación hicieron algo que me pareció sin sentido. Cogieron un pedrusco, lo posaron en el suelo, y arremetieron contra él furiosamente, destrozándolo con sus largos martillos de picapedrero. Quedó hecho trizas entre risas, chirigotas y jadeos. Luego, arrojaron los fragmentos en el carretillo y se fueron. Era ya de noche cuando dejé El Retiro. Estuve hablando unos momentos con Jesús Carrera* y me olvidé del incidente por completo. Pero al salir por la Puerta de Alcalá, me vino a la memoria la alusión a Blanca Nieves y todo se hizo claro. La madrastra —don Cecilio, el jardinero mayor—, mandó al cazador que le llevara el corazón de la niña; pero le llevó el de un cervatillo, un pedrusco cualquiera.

Jesús Carrera llegaba siempre de prisa y se iba de prisa también. Era de una cordialidad contagiosa. Con el cuello de la gabardina levantado un poco, iba y venía, recorriendo distancias incalculables casi siempre a pie, pues daba la impresión de tener poco dinero. Mas ésta y otras faltas las suplía con entusiasmo. Ahora está en una celda próxima a la mía.

23 DE DICIEMBRE

Mañana hará exactamente un año, el día de Nochebuena, a última hora de la tarde, me avisaron que la policía había descubierto mi escondrijo y venía a detenerme. Tuve que abandonarlo precipitadamente. Ya en la calle deambulé desorientado. Era la hora en que las gentes rezagadas acuden a hacer las compras de última hora para la cena tradicional. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Tenía dinero, pero no una documentación presentable, y ésta era imprescindible para alojarse en algún hotel. Además tampoco tenía equipaje. Por otra parte, en una noche como aquella, no podía irrumpir en un hogar amigo, llevando la tragedia con mi presencia. A eso de las ocho la animación de las calles aumentó. Las confiterías, las tiendas de comestibles y de bebidas estaban abarrotadas. Pero los restaurantes, salvo algunos muy caros, donde se reservaban mesas para el cotillón, estaban cerrados y vacíos. La Nochebuena es una fiesta familiar, hogareña. Poco a poco toda la ciudad fue quedando desierta y casi a oscuras. Los cines, los teatros, dancings y cabarets, incluso las tabernas, fueron cerrando. Los comercios al fin bajaron sus persianas también y de milagro encontré una casa de comidas abierta en el Ave María.

Tuve que agacharme para pasar bajo la cortina metálica, a medio correr. El patrono me recibió con mirada hostil. Pero acaso por compasión o por el hábito de complacer, accedió a servirme. Dentro había sólo otros dos clientes.

Uno era un anciano en harapos que, mientras la patrona en la trastienda preparaba la solemne cena tradicional para la familia, me contó que se había escapado de un asilo, donde le mataban de hambre y que se dedicaba a buscar en las basuras. No en las recientes, sino en otras ya exploradas y explotadas por los concesionarios. Se lamentó de su soledad en aquella noche, diciendo pestes de los ricos y de la beneficencia pública. El segundo cliente hizo a su vez el relato de sus desdichas, pero con mayor aire de protesta. Los dos hijos que le quedaban, pues al tercero lo fusilaron, y su mujer estaban exiliados en Francia. A él no le dejaban salir de España, de modo que su hogar quedó cortado en dos por la frontera. Con el propósito de alejar la nostalgia familiar, pidió otra botella, el vino le desató la lengua y maldijo del régimen y de la caridad cristiana.

Me había llegado el turno; debía referir mi drama. Pero opté por callar y ese silencio me hizo sospechoso. Así que, como habían comido, se marcharon. El patrón vino a pedirme por segunda vez que me fuera, y su mujer salió a la puerta de la cocina, batiendo la mayonesa, para decirme con mal talante que acabara de una vez.

En la puerta los tres sin hogar volvimos a encontrarnos; pero cada cual tiró por su lado.

Eran más de las once y la ciudad estaba semidesierta, reconcentrada en sí misma, dentro de las casas. Sólo rondaban por las calles algunos mozalbetes que tañían zampoñas y cantaban a grito pelado. Ni metro ni tranvías, ni taxis. Sólo vi coches particulares a la puerta de una iglesia, fuertemente iluminada, y grupos de gentes distinguidas que entraban a la misa de medianoche. ¡La misa de gallo! ¡Calor de luces, de humanidad, villancicos! Cuando iba a entrar me di cuenta de que era una pequeña iglesia aristocrática, de gentes elegantes que todas se conocían, donde iba a llamar la atención.

A las dos de la mañana tuve una idea. Ir a la telefónica y pedir una conferencia. Sentado en el cómodo diván, esperaría hasta que amaneciera. Pero, ¿con quién iba a hablar? O mejor dicho, ¿con quién no iba a hablar? Entre todos los pueblos y ciudades de España, opté por Cuenca, capital que, para los que no tenemos en ella ni intereses ni afectos resulta casi inverosímil. Di un número al azar. La telefonista de guardia había estado de fiesta; llevaba un ramito en el pecho y tenía los ojos tiernos.

Prometió avisarme y me dispuse a dormir un rato tras las gafas y bajo el ala del sombrero, en el rincón más discreto.

Debía llevar un buen rato durmiendo cuando un ordenanza me despertó:

—¿Es usted el señor de Cuenca? — lo negué rotundamente, dispuesto a reanudar el sueño. Pero él insistió: —Tiene que ser usted, no hay nadie más esperando.

Acabé por admitirlo y espabilarme. Encerrado en una cabina, mantuve un diálogo absurdo, entrecortado con “oigas”. “¿Es el número ciento y pico? “ “No, es el doscientos y tantos”. “¿La casa del señor tal?” “No, habla con la casa del señor cual”. “Perdone, se ha equivocado la señorita”.

Cuando iba a cortar, me llegó por el alambre el ruido de la fiesta en casa del señor cual; las zampoñas y los panderos de Cuenca.

El reloj redondo de la pared marcaba las cuatro y media cuando me lancé a la calle. La ciudad seguía reconcentrada en sí misma, adormilada con la digestión de la Nochebuena o roncando con ronquido de zampoña.

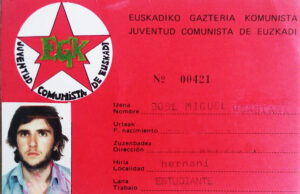

* Jesús Carrera Olascoaga, hondarribitarra, exiliado en Francia tras la guerra, fue enviado por el Partido Comunista de España como su máximo responsable del interior, para cerrar las diferencias de autoridad entre clandestinidad interior y exilio, y dirigir todo el aparato de propaganda. Detenido el 15 de marzo de 1943, es torturado salvajemente durante cinco meses, un día tras otro en la DGS de la Puerta del Sol en Madrid, y no es llevado a la cárcel de Porlier hasta el 18 de agosto, donde continúa aislado durante tres meses más. El primer interrogatorio del juez se produce el 2 de noviembre de 1943, hasta entones todo han sido torturas y más torturas. Como consecuencia de ellas queda en silla de ruedas. Poco a poco comienza a moverse, pero una pierna le queda permanentemente inútil. Condenado a muerte, es ejecutado en Alcalá de Henares el 16 de enero de 1945.