«Seraing la roja»

¿Y de qué habló Eisenstein a los obreros de Searing la roja, en su propio teatro?

Las películas de los hermanos Dardenne, conocidos directores de cine belgas, comienzan siempre con la expresión: “En el pueblo de Seraing, cerca de Lieja”, al modo de nuestro Don Quijote y su célebre “En un lugar de La Mancha”.

Se trata de una manera de arrancar el relato que no es indiferente al sitio, y de esa manera, al anclar la historia en Seraing, se nos quiere decir de entrada que nos van a contar algo sobre la vida de la clase obrera del territorio de Lieja. Igual que Cervantes, con La Mancha, nos indica ya desde el principio que vamos a adentrarnos en un territorio extenso, impreciso entre la realidad y la fábula, el de las novelas de caballerías. El mismo mecanismo. Precisar, apuntar bien el tiro de entrada.

Porque Seraing en Bélgica es una población simbólica de la vida trabajadora, de la construcción de un espacio donde ésta conquistó su hegemonía, y gracias a su fuerza, a su victoria parcial, pudo llevar a cabo esa labor de alumbrar sus formas de vida proletarias autónomas, donde al mismo tiempo que se iba formando su cultura de clase, tomaba conciencia de sí misma, se fortalecía, y levantaba su voz.

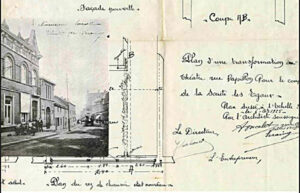

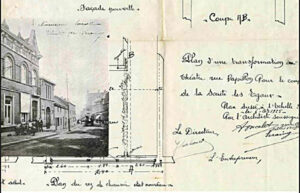

Y aquí vamos a contar la historia, la pequeña historia de su teatro, del teatro de Seraing, como espacio destacado de ese esfuerzo constructor de la hegemonía en el terreno de la cultura. En 1925, los Caballeros del Trabajo, una formación sindical que estuvo inspirada en su origen por cierto misticismo sobre la fraternidad obrera, y por influencias masonas, un sindicato que había conseguido una fuerte implantación entre los mineros belgas, compró el teatro de Seraing por 325.000 francos belgas. Ese teatro fue el escenario principal de la vida asociativa obrera de la región de Lieja, y de la evolución política del sindicato, orientado finalmente hacía el marxismo revolucionario, hacia el comunismo.

En 1928, al sindicato le restaban aún por pagar 150.000 francos de la cantidad acordada por la venta, y el propietario exigió el pago de esa deuda. Los Caballeros del Trabajo no disponían de esa cantidad de dinero, y si no la satisfacían, se encontrarían ante el riesgo de perder su teatro, el teatro obrero. En esa tesitura, a Julien Lahaut, un destacado dirigente del sindicalismo en Seraing, donde era concejal, y figura emergente en el Partido Comunista de Bélgica, se le ocurrió pedir a Lozovski, responsable de la Internacional Sindical Roja, los sindicatos creados por la Internacional Comunista, un préstamo para pagar el teatro. Argumentó que Seraing era la mayor plaza fuerte roja en Bélgica, y que ese espacio era capital para el crecimiento de la cultura y la vida autónoma de su clase obrera. Lozovski accedió, la Internacional Sindical Roja dio el dinero y así pudieron terminar de comprar el teatro.

Durante muchos años ese teatro fue el escenario para las más importantes citas y actos comunistas. El mismo teatro sirvió de capilla ardiente en los funerales de Julien Lahaut, asesinado por un comando fascista en 1950, cuando era diputado en el parlamento y presidente del Partido Comunista Belga.

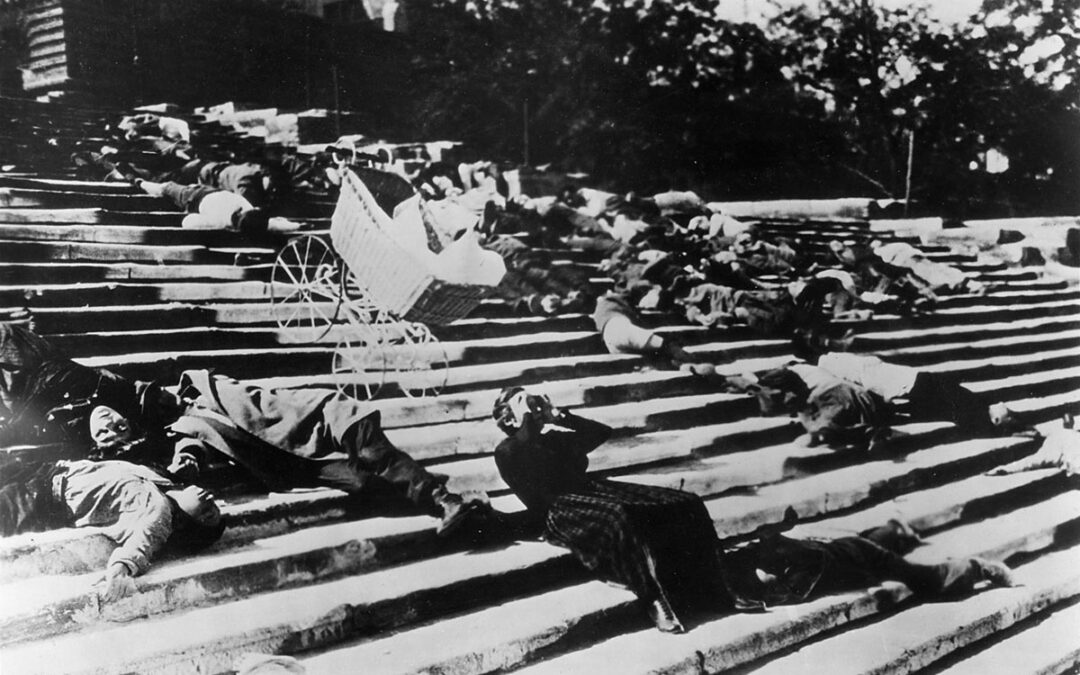

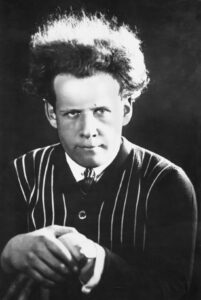

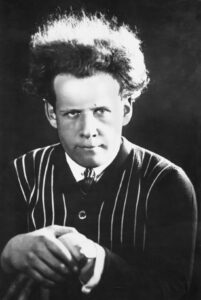

Serguei Eisenstein, el célebre director de “El acorazado Potemkin”, cuenta en su memorias, escritas en 1946, cómo él estuvo en Seraing, en el recorrido de un viaje por Europa occidental. Literalmente dice: “Los meses pasan… 1930. París. Mitad de febrero. Ya he impartido conferencias en Londres. He pasado unas jornadas en Bélgica, donde me he expresado delante de los obreros, en un célebre suburbio de Lieja. Su nombre, Seraing la roja, habla por sí mismo. Escapando de la curiosidad sin límites de la policía yo abandono la patria de Till Eulenspiegel un poco antes de lo que me había imaginado. Eso me impide ir a Ostende, respondiendo a la amable invitación del viejo James Ensor. Me da mucha pena porque me encantan sus aguafuertes grotescos, donde los esqueletos y las personas se enlazan en arabescos fantásticos, prolongando en el seno del siglo XX las tradiciones de esos bizarros y extraños ancestros flamencos como Hiéronymus Bosc”.

El cineasta estuvo en Seraing a finales de enero o principios de febrero de 1930. Y como él cuenta, fue obligado por la policía a abandonar Bélgica, por ser considerado un propagandista revolucionario soviético. Sin apartarnos del guión, y ya que fue expulsado por la policía como un agente exterior, vale la pena contar cómo fue ese viaje de Eisenstein por Europa.

Serguei, acompañado por su ayudante Alexandrov, y por su operador de cámara Tissé, salieron de Moscú el 19 de agosto de 1929, y llegaron a Berlín dos días después. Cada uno de ellos llevaba 25 dólares en el bolsillo, nada más. El objetivo del viaje era asistir al estreno en la capital alemana de su último film, “La línea general”. Y después partir a los EEUU, para aprender cine sonoro en el país que lo había inventado. Sin embargo, hasta el 6 de mayo de 1930, no obtienen los visados para poder viajar a los Estados Unidos. Durante esos nueve meses, hasta que parten de Cherburgo en barco hacia Nueva York, permanecen en Europa sin regresar a la URSS, viajando e impartiendo charlas, aceptando invitaciones, que les permiten ir sobreviviendo con muy poco dinero, por Alemania, Suiza, Inglaterra, Holanda, Francia, Bélgica.

¿Y de qué habló Eisenstein a los obreros de Searing la roja, en su propio teatro?

En el teatro de Searing la roja, Eisenstein proyectó una copia de la “La línea general”, que el trío llevaba en sus maletas. Aunque todas las películas de Eisenstein son películas históricas, ésta, “La línea general” trata de una historia contemporánea, contando los inicios de las campañas de colectivización agraria en la Unión Soviética. Y por primera vez en su cine, Eisenstein pone en primer plano a un personaje individual central, la campesina Marfa Lapkina. Marfa, víctima de las tradiciones feudales y del oscurantismo reinantes, apenas puede sobrevivir. Marfa, frente a ese destino de miseria, se adhiere enseguida a las primeras propuestas cooperativistas. Unas iniciativas que cuentan con muy pocos partidarios al comienzo de la campaña, seis en el caso de Marfa, y que entran en conflicto con los campesinos acomodados del lugar, los kulaks; pero también con algunos cooperativistas que quieren apropiarse de los primeros beneficios obtenidos gracias a la unión y a la llegada de las máquinas al campo. Hay una cierta crítica a la burocracia que nace en el nuevo estado soviético. A todo lo largo de la película, insistentemente, Eisenstein no cesará de decirnos que el éxito de la idea del cooperativismo y por extensión del socialismo que está alumbrándose, depende de la introducción de la tecnología más moderna, pero también de la preparación cultural, ideológica, de los individuos implicados en esa construcción.

Así habla de su película el propio Eisenstein:

“El cine tiene el deber de coger por los pelos al espectador aturdido, y con un gesto decidido situarlo frente a los problemas actuales (…) “La línea general” es la primera película monumental rodada sobre temas agrícolas y campesinos. La realización de esta película es una tentativa para destacar y poner de relieve los problemas campesinos de la manera más directa y a ras de tierra, que revisten una importancia política y social colosales (…) Obligar a tener un comportamiento activo, para cumplir los planes de aumento de ordeño de leche y los de los depósitos de selección de grano, ésa es la tarea que nos impusimos. Y es todavía insuficiente.

El cine del Occidente burgués hace propaganda del amor a la patria, del amor a Dios, y del viajante honesto erige un monumento al soldado “desconocido”. Nosotros debemos obligar a nuestro gran público a amar el trabajo apagado de cada día, a amar al toro de raza, a amar al tractor que avanza junto a la piel descarnada. ¿Conoce Occidente las incomparables conquistas de nuestros ciudadanos en el frente “pacífico” interior, lo que hacemos en nuestro país? ¿Y nosotros? ¿Y el espectador de la ciudad? ¿Sabemos lo que pasa en la batalla por la cosecha? La batalla por lo nuevo (…) De la máquina para desnatar al toro de raza, del toro al tractor. ¡Dos, diez, cien tractores! ¡Que los ojos de nuestros espectadores se inflamen viendo la desnatadora metálica del koljos!”

Tras las grandes epopeyas revolucionarias de sus películas anteriores: Potemkim, Octubre, su cine no ha cambiado. Eisenstein no diferencia la información de la construcción, todo está unido. Conocer es el primer paso para cambiar. Su cine pretende la transformación de las mentalidades, participando en la producción de una cultura nueva, para el paso del hombre cargado con las viejas creencias, a un mundo nuevo que nace con la Revolución.

El relato de lo que pasó con la visita de Eisenstein y su proyección en el teatro de Searing, nos lo brinda con una breve crónica, el periodista Hubert Rassart en “La Tribune”, un semanario de las Uniones Socialistas de Searing y su cuenca industrial.

“Vimos a Eisenstein en ese pequeño teatro, tal cual nos lo habían enseñado. La frente alta bajo una cabellera alborotada como una matorral, con toda su figura iluminada por una risa de niño que muestra una alegría ardiente y sana, las espaldas altas y anchas, satisfecho en su traje amplio y cómodo; un hombre inquieto, grácil, que se acerca con saltitos a la primera fila para agradecer la curiosidad de los espectadores. Habla y el público se abandona. Todo le vale: el conocimiento profundo del sujeto, la ausencia de afectación… Cuenta una buena historia; ayudado con su risa natural y franca; con el discurso lento que pone gravedad en las palabras y sobre las imágenes; incluso con el niño que gimotea en un rincón, ¿Es que hay aquí niños zaristas? –pregunta-. Es el detonante, tras el que todos ríen; Eisenstein toma a su auditorio y lo conduce sin fatigarlo, distrayéndolo, hacia la concepción de su “cine de masas”.

Durante todo su viaje por Europa, impartiendo conferencias, es probable que en Seraing fuera la única ocasión en la que se expresara delante de un público tan abrumadoramente obrero. Si se hubiera encontrado más veces frente a tal público, Sergueï Eisenstein no habría reflejado ese hecho como algo singular e inédito en sus Memorias.

Seraing, a pesar de la debilidad y el declive que experimentó el comunismo belga, siempre siguió siendo una fuerte plaza roja. En las elecciones de 1946, en Searing, el Partido Comunista de Bélgica es el partido más votado, con el 39,49 % de los votos, y todavía hoy queda un rescoldo de aquellas llamas, el Partido del Trabajo Belga, el PTB, obtuvo en 2018, el 24,21 %. Pero el teatro obrero de Seraing la roja, no se pudo salvar, no sobrevivió a los tiempos difíciles. Se transformó, y fue convertido en la sede de un establecimiento comercial. Se perdió su esplendor de espacio proletario, se disipó el eco de tantas palabras de lucha allí pronunciadas, se desvaneció el recuerdo de “La línea general” y del paso de Eisenstein.

En 1999, mientras se realizaban unas labores de limpieza y almacenaje, apareció, enrollado en un rincón, el telón del escenario original, decorado con una pintura de Lenin y el pueblo llevando banderas rojas. El viejo fantasma parecía reaparecer para decir que sólo estaba agazapado, escondido, que volvía y que volvería a recorrer la vieja Europa, que no estaba todo perdido ni olvidado.

Miguel Usabiaga

Arquiteco -Escritor

Director de Herri