Miguel en el País de los Soviets

“Me ha servido mucho venir aquí para mi trabajo en España, y los rusos sienten la guerra nuestra como si fuera de ellos.”

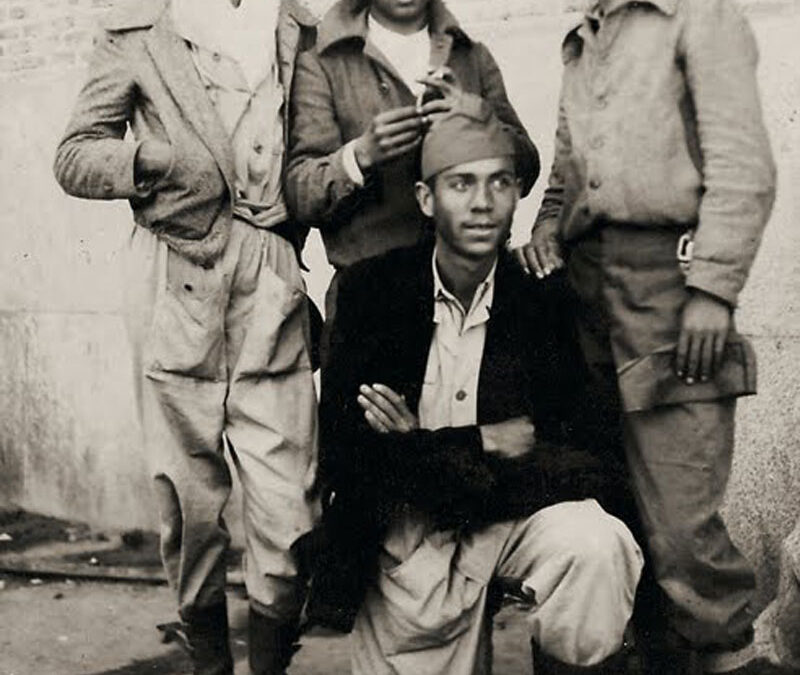

En septiembre de 1937 Miguel Hernández formó parte de la delegación de seis personas que la República española envío al V Congreso del Teatro Soviético. Antes, en julio, Miguel había participado en el II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, el célebre Congreso antifascista que elevó el grito de socorro para la República a la opinión pública mundial, que congregó a la flor y nata de la cultura española, y a un gran número de intelectuales extranjeros: Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, César Vallejo, Vicente Huidobro, Raúl González Tuñón, Andrés Malraux, Luis Aragón. A Octavio Paz le debió sorprender la imagen de Miguel, pues dejó escrita la impresión que le causó en la revista “Letras” de México: “llevaba la cabeza casi rapada y usaba pantalones de pana y alpargatas”. Las alpargatas seña de identidad popular, y con las que combatían los milicianos de la República.

Miguel fue designado para la expedición a Rusia por el ministro de cultura, el comunista Jesús Hernández, no sólo por sus acreditados méritos de poeta, sino por su calidad de dramaturgo, y, sobre todo, por ser el director de La Barraca. Es un hecho poco conocido que tras el asesinato de Federico García Lorca, Miguel Hernández fue elegido como director de la célebre compañía de teatro, con el fin de reorganizarla. A Miguel le interesaba mucho el teatro, había escrito varias obras de gran éxito: “Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras”, “El torero más valiente”, “Los hijos de la piedra”, “El labrador de más aire”. Miguel confiesa en numerosas cartas a su compañera Josefina Manresa, su entusiasmo por el teatro, y su deseo de, tras el victorioso fin de la guerra, dedicarle tanta energía a la creación dramática como a la poesía.

En tiempos de la II República, antes de la guerra, la Unión Soviética era para los intelectuales y artistas de todo el mundo el gran espejo donde mirarse, siendo considerada como la «patria espiritual de los trabajadores del mundo», como escribió el propio Miguel Hernández. La Unión Soviética cuidaba este aspecto de su atractivo externo para la clase trabajadora, y cada año invitaba a delegaciones obreras, aquellas que se hubieran destacado especialmente por su combatividad sindical o anticapitalista, a las celebraciones del 1º de mayo en Moscú. De esa manera una delegación de mujeres cerilleras de la fábrica de Irúin, en Gipuzkoa, habían podido asistir invitadas, gratis, a esas celebraciones en la plaza roja. Después, con la Guerra Civil, debido a la ayuda que esta nación aportaba a la causa republicana española, esa simpatía se acentuó, y aunque el viaje se hizo más difícil, por las propias condiciones de la guerra, y por el aislamiento a la República y a la URSS al que las sometían los países fronterizos. Pero, de una u otra manera, se conseguían burlar esas dificultades, y las delegaciones de intelectuales y artistas republicanos conseguían llegar a Moscú.

El ferrocarril era el medio de transporte más usado, en complicados viajes con múltiples transbordos. La ruta férrea habitual para llegar a Moscú era la línea Madrid-París-Berlín-Varsovia-Moscú. Sin embargo, la expedición en la que viajó Miguel, eligió una ruta mixta, parte en tren y otra en avión. El 29 de agosto de 1937 salieron en tren desde Valencia rumbo a Paris, aunque Miguel salió el día 26 desde Alicante para encontrase con sus compañeros en la capital valenciana. Llegaron a la capital francesa el día 30. Desde París a Moscú continuaron el viaje en avión con escala en Estocolmo. Para evitar el vuelo sobre el espacio aéreo de Alemania, aliada de Franco, el aeroplano sobrevoló Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Suecia, tal como el poeta refleja, impresionado por su primer vuelo, en su poema donde relata el viaje: “España en ausencia”.

El día 1 de septiembre ya estaban en Moscú, alojándose en el hotel Nacional. Llegaron a la capital rusa con el tiempo justo para asistir a la inauguración del Congreso en el teatro Bolshoi, que tuvo como actuación pricipal la del Coro Piatnitski. El 2 de septiembre, el diario soviético “Izvestia” (“Noticias”) da cuenta de los actos y recoge varias entrevistas a la representación española. En una entrevista concedida a la popular revista soviética “Literaturnaia Gazeta” (Periódico Literario) de Moscú, Miguel Hernández deja claras sus ideas de lo que significa para él ser un poeta en la Guerra Civil que se desarrolla en su país:

“Al regresar a España volveré a las trincheras. Allí está mi puesto, allí esta el lugar de cada español honrado que, no de palabra, sino de hechos, se esfuerza por ver a su patria y a todo el mundo libre de fascismos”.

Quizá esta profundidad de compromiso, ausente de personalismo, elitismo, notoriedad, sea el signo que explique su fatal destino en los últimos días de la guerra, permaneciendo en Madrid hasta el último momento, reprobando los festejos inadecuados en las vísperas de la derrota, sin buscar ningún privilegio para la huida.

El día 11 de septiembre parten hacia Leningrado, hospedándose allí en el hotel Astoria, el mismo donde, desde uno de sus balcones, pronunció un discurso Lenin en 1919, el mismo donde pasó su luna de miel Bulgakov en 1932, y, sobre todo, el mismo hotel donde se suicidó el 27 de diciembre de 1925, el escritor Serguei Esenin. Contamos estas cosas porque a buen seguro que fueron conocidas por Miguel, y le causaron una profunda impresión, que junto a otras, contribuyeron a que el viaje ahondara y ratificara en sus ideales a Miguel Hernández. Permanecieron en Leningrado hasta el día 16, en que regresaron a Moscú. El día 17 viajaron a Jarkov, al sur, en Ucrania, donde les mostraron una gran fábrica de tractores, y tras esa visita, Miguel, impresionado, compuso el poema “La fábrica-ciudad”, en la que exalta con un fervor futurista, desconocido en él, su admiración por la potencia industrial soviética que ve desarrollarse ante sus ojos; un poema incluido en su obra, “El hombre acecha”, de la que también forman parte otros poemas influidos por el viaje, como el titulado “Rusia”.

Ese libro, “El hombre acecha” (1939), de enorme calidad poética, es un poemario póstumo de Miguel Hernández. Se trata de un libro imprescindible para entender la angustia vital ante la derrota republicana. Por su gran tono épico, del que forman parte esos dos poemas, se considera la segunda parte de su poemario épico de la lucha popular “Viento del pueblo”, y es deudor de su viaje a la URSS, por la cantidad de entusiasmo y optimismo para la lucha del pueblo que le inyectó. La conservación de este poemario es milagrosa, y es sorprendente que ese libro viera la luz, puesto que en la primavera de 1939 fue destruido con la entrada de los nacionales en la imprenta Tipografía Moderna de Valencia (intervenida por la Subsecretaría de Propaganda). Se piensa que allí había 50.000 ejemplares preparados para salir a la calle. Todos fueron destruidos, excepto dos “capillas” que milagrosamente se salvaron del censor franquista. Hasta 1979 no apareció publicado completo. En 1981 se publicó por primera vez la edición facsímil de 1939.

En Ucrania, Miguel tuvo además tiempo para visitar los koljoses y observar los progresos que se estaban obteniendo a través de la economía planificada. Antes de irse de Ucrania, desde Kiev, escribió a sus padres, a Orihuela, mostrándoles la visión idealizada de lo que veía:

“Un saludo desde Rusia, que es la nación del trabajo y de los trabajadores y de la alegría. He recorrido casi todo su territorio de arriba abajo en unos días, ya que solo estoy aquí desde el primero de mes. […] A mí y a los compañeros que vienen conmigo nos han agasajado mucho y hemos visto como tratan a los niños españoles evacuados, que están como nunca han podido soñar de bien. Me ha servido mucho venir aquí para mi trabajo en España, y los rusos sienten la guerra nuestra como si fuera de ellos. Los rusitos y las rusitas menores en cuanto saben que somos españoles nos señalan con el dedo y nos aplauden y levantan el puño”

“En Paris, Miguel Hernández se encontró con Alejo Carpentier, el gran escritor cubano y también antifascista.”

El 25 de septiembre estaba otra vez en Moscú, donde permanecieron unos días, para ir de nuevo a Leningrado, lugar desde donde emprendieron el regreso el día 5 de octubre, en barco, a través del Báltico, con rumbo a Copenhague, Kiel, para recalar finalmente en Londres. Visitaron Londres, para después cruzar el Canal de la Mancha y desplazarse ya en tren hasta París.

En Paris, Miguel Hernández se encontró con el gran escritor cubano y también antifascista, Alejo Carpentier, quien mostró una querencia insistente por grabar a Miguel declamando un poema. Y gracias a ese empeño de Alejo Carpentier, tenemos el tesoro de la única grabación existente de la voz de Miguel Hernández, recitando su poema

“Canción del esposo soldado”.

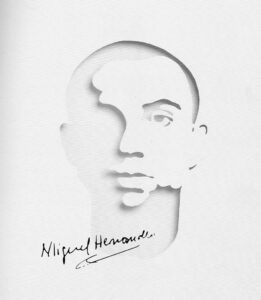

«Unica grabación

existente de la voz de

Miguel Hernández,

recitando su poema»

Escanear para escuchar

He poblado tu vientre de amor y sementera,

he prolongado el eco de sangre a que respondo

y espero sobre el surco como el arado espera:

he llegado hasta el fondo.

Morena de altas torres, alta luz y ojos altos,

esposa de mi piel, gran trago de mi vida,

tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos

de cierva concebida.

Ya me parece que eres un cristal delicado,

temo que te me rompas al más leve tropiezo,

y a reforzar tus venas con mi piel de soldado

fuera como el cerezo.

Espejo de mi carne, sustento de mis alas,

te doy vida en la muerte que me dan y no tomo.

Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas,

ansiado por el plomo.

Sobre los ataúdes feroces en acecho,

sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa

te quiero, y te quisiera besar con todo el pecho

hasta en el polvo, esposa.

Cuando junto a los campos de combate te piensa

mi frente que no enfría ni aplaca tu figura,

te acercas hacia mí como una boca inmensa

de hambrienta dentadura.

Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera:

aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo,

y defiendo tu vientre de pobre que me espera,

y defiendo tu hijo.

Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado

envuelto en un clamor de victoria y guitarras,

y dejaré a tu puerta mi vida de soldado

sin colmillos ni garras.

Es preciso matar para seguir viviendo.

Un día iré a la sombra de tu pelo lejano,

y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo

cosida por tu mano.

Tus piernas implacables al parto van derechas,

y tu implacable boca de labios indomables,

y ante mi soledad de explosiones y brechas

recorres un camino de besos implacables.

Para el hijo será la paz que estoy forjando.

Y al fin en un océano de irremediables huesos

tu corazón y el mío naufragarán, quedando

una mujer y un hombre gastados por los besos

Miguel Usabiaga: Arquitecto – Escritor

Director de Herri